| 發(fā)布機構(gòu) | 江蘇省人民政府辦公廳 | ||

| 文件號 | (蘇政辦發(fā)〔2021〕51號) | 制發(fā)日期 | 2021-08-27 |

各市、縣(市、區(qū))人民政府,省各委辦廳局,省各直屬單位:

《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)省人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真組織實施。

江蘇省人民政府辦公廳

2021年8月16日

(此件公開發(fā)布)

江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃

制造業(yè)是立國之本、強國之基。黨的十九屆五中全會強調(diào),要堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上,堅定不移建設制造強國、質(zhì)量強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國。江蘇經(jīng)濟發(fā)展已進入創(chuàng)新引領加速、質(zhì)量全面提升的新階段,深入踐行“爭當表率、爭做示范、走在前列”新使命新要求,必須堅持制造強省建設不動搖,持續(xù)保持和強化制造業(yè)在全省經(jīng)濟社會發(fā)展中的支柱地位和引領作用,努力構(gòu)建自主可控安全高效的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,加快建設具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心、具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地、具有世界聚合力的雙向開放樞紐。根據(jù)國家有關規(guī)劃和《江蘇省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》,編制本規(guī)劃。

一、基礎形勢

“十三五”以來,面對嚴峻復雜的宏觀環(huán)境、前所未有的風險挑戰(zhàn)特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊,全省上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨中央決策部署,全面落實習近平總書記對江蘇工作的重要指示要求,緊扣“強富美高”總目標,深化“兩聚一高”實踐,奮力推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展走在前列,制造業(yè)在全省經(jīng)濟社會發(fā)展中的引領和支撐作用持續(xù)增強,制造強省建設取得顯著成績。綜合實力穩(wěn)居全國前列,制造業(yè)增加值達3.5萬億元、規(guī)模約占全國1/8,貢獻了全省34.5%的地區(qū)生產(chǎn)總值、39.1%的稅收,6個集群在國家先進制造業(yè)集群競賽決賽中勝出、數(shù)量全國第一。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比分別達到37.8%和46.5%,較“十二五”末分別提高8.0、6.4個百分點,七大高耗能行業(yè)營收占比由31.6%下降到28.6%,超額完成國家下達的節(jié)能減排和去產(chǎn)能任務。制造業(yè)創(chuàng)新能力不斷增強,規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入強度達2%左右、較“十二五”末翻一番,創(chuàng)建國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心2個、占全國1/8,高新技術企業(yè)超過3.2萬家,承擔國家工業(yè)強基項目74個、數(shù)量全國第一,高鐵齒輪傳動系統(tǒng)核心零部件、航空級鈦合金材料、高標準軸承鋼等基礎材料、零部件和工藝取得突破。制造模式加快轉(zhuǎn)型,大規(guī)模數(shù)字化改造加快推進,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎、平臺中樞、安全保障作用進一步顯現(xiàn),累計建成智能制造示范工廠42家、智能車間1307家,培育重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺86家、標桿工廠95家,5G基站基本實現(xiàn)全省各市、縣主城區(qū)和重點中心鎮(zhèn)全覆蓋,企業(yè)兩化融合指數(shù)達63.2、連續(xù)六年位居全國第一。骨干企業(yè)支撐有力,年營業(yè)收入超百億元工業(yè)企業(yè)148家、其中超千億元企業(yè)12家,國家制造業(yè)單項冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)分別達104家、113家,省級專精特新“小巨人”企業(yè)1374家。

“十四五”時期,制造業(yè)仍然是支撐我省經(jīng)濟社會發(fā)展的主力軍,也是建設科技強省、開放強省的主戰(zhàn)場。推動我省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,面臨的機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化,形勢更加錯綜復雜。一是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,數(shù)字技術成為驅(qū)動產(chǎn)業(yè)形態(tài)演進的重要力量,制造業(yè)技術體系、生產(chǎn)模式和價值鏈將發(fā)生系統(tǒng)性再造,為我省制造業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級提供了新的機遇。二是國際環(huán)境日趨復雜,世界貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)分工格局加速調(diào)整,經(jīng)濟全球化遭遇逆流,發(fā)達國家紛紛推動“再工業(yè)化”保持在高科技領域的領先地位,新興經(jīng)濟體利用要素低成本優(yōu)勢吸引勞動密集型產(chǎn)業(yè)和低附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,對我省鞏固制造強省和開放大省地位,深度參與國際合作競爭、建設科技強省,帶來新的挑戰(zhàn)。三是我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,需求結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展動力、技術體系、體制機制等都將發(fā)生系統(tǒng)性變革,特別是黨中央作出構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略部署,我省制造業(yè)要立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念,把江蘇放在全國制造業(yè)發(fā)展的大局中謀劃,以滿足人民群眾對美好生活的需要為方向,以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領和創(chuàng)造新需求,為建設制造強國扛起江蘇責任、貢獻江蘇力量。四是江蘇制造業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,形成了雄厚的基礎實力、完善的配套體系和部分領域的領先優(yōu)勢,但“大而不強”的特征依然明顯,發(fā)展不平衡不充分的問題仍然突出,產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈和創(chuàng)新鏈總體處于中低端,自主創(chuàng)新水平亟待提高、部分關鍵核心技術受制于人,投資類產(chǎn)品和中間產(chǎn)品占比較高、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象突出,新興產(chǎn)業(yè)領域缺乏具有行業(yè)話語權的企業(yè)和品牌,制造業(yè)資源能源消耗較高、對生態(tài)環(huán)境影響較大。“十四五”時期,必須深入踐行“爭當表率、爭做示范、走在前列”新使命新要求,全力把握產(chǎn)業(yè)變革的新機遇,厚植我省制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢,找準產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的突破口、重塑競爭優(yōu)勢的新引擎,推動江蘇制造加快邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈中高端,全力建設具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地和更高水平的制造強省。

二、總體要求

(一)指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實習近平總書記對江蘇工作的重要指示要求,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,落實制造強省建設部署要求,聚焦自主創(chuàng)新、融合賦能、綠色集約、提質(zhì)增效,以先進制造業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈培育為引領,推進七項任務,實施六大工程,著力提升江蘇制造核心競爭力,推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展爭當表率,加快建設具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地,為踐行好“爭當表率、爭做示范、走在前列”重大使命、奮力譜寫“強富美高”新江蘇建設現(xiàn)代化篇章提供堅實保障。

(二)基本原則。

自主創(chuàng)新,開放合作。以科技自立自強為戰(zhàn)略支撐,以創(chuàng)新引導需求、驅(qū)動轉(zhuǎn)型、優(yōu)化供給、保障安全,構(gòu)建自主可控的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。融入新發(fā)展格局,持續(xù)深化更高水平的開放合作,形成制造業(yè)參與國際合作競爭新優(yōu)勢。

質(zhì)效優(yōu)先,生態(tài)友好。完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,堅持質(zhì)效優(yōu)先、綠色發(fā)展,著力優(yōu)化制造業(yè)供給結(jié)構(gòu),推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,提高制造業(yè)生產(chǎn)效率,提升優(yōu)質(zhì)消費品和中高端產(chǎn)品供給能力,推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、集約化升級,加快邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈中高端。

市場主導,政府引導。堅持有效市場和有為政府相結(jié)合,充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,最大程度釋放和激發(fā)企業(yè)活力,提升市場競爭力。全面深化體制機制改革創(chuàng)新,加強規(guī)劃引導、行業(yè)指導,提高服務企業(yè)效能,提升產(chǎn)業(yè)治理能力。

系統(tǒng)推進,彰顯特色。堅持系統(tǒng)觀念,統(tǒng)籌推進全省制造業(yè)發(fā)展,加強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同,促進科技、金融、人才與制造業(yè)協(xié)同,支持和引導各地找準定位、發(fā)揮優(yōu)勢,形成全省上下聯(lián)動、各地特色彰顯、產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善的區(qū)域制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局。

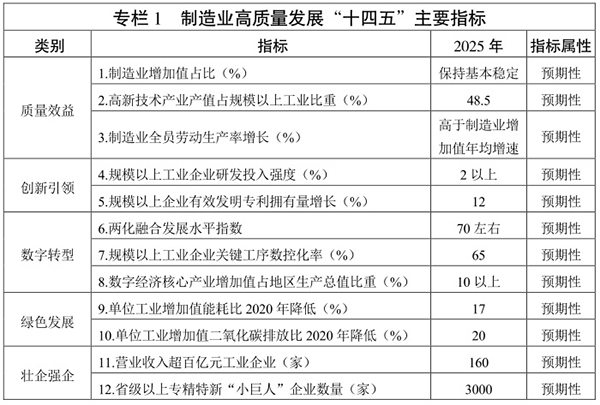

(三)主要目標。到2025年,制造業(yè)在全省經(jīng)濟中的支柱地位和全國的領先地位鞏固提升,實現(xiàn)創(chuàng)新高水平、制造高效率、供給高品質(zhì)、結(jié)構(gòu)更優(yōu)化、區(qū)域更協(xié)調(diào)、環(huán)境更友好的高質(zhì)量發(fā)展,掌握關鍵核心技術的國際一流自主品牌領軍企業(yè)不斷涌現(xiàn),產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平持續(xù)提高,重點先進制造業(yè)集群綜合競爭力明顯增強,率先建成全國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū),基本建成具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地。到2035年,全省制造業(yè)自主創(chuàng)新能力、全要素生產(chǎn)率、國際競爭力大幅提升,制造業(yè)與生態(tài)環(huán)境、社會發(fā)展等更加協(xié)調(diào),有力支撐我省在全國率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化。

質(zhì)量效益邁上新臺階。制造業(yè)增加值占比保持基本穩(wěn)定,重點先進制造業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈競爭力顯著提升,高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)比重分別達48.5%、42%,制造業(yè)全員勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高。

創(chuàng)新引領實現(xiàn)新突破。企業(yè)創(chuàng)新主體地位更加突出,規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強度保持2%以上、保持國內(nèi)領先水平,突破一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技術瓶頸,在若干領域成為全國乃至全球技術創(chuàng)新、標準引領的策源地。

數(shù)字轉(zhuǎn)型鑄就新動能。全省兩化融合發(fā)展水平繼續(xù)保持全國領先,規(guī)模以上制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快普及,數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重10%以上,數(shù)字經(jīng)濟成為驅(qū)動經(jīng)濟增長的新動能。

綠色發(fā)展達到新水平。制造業(yè)能源資源利用效率進一步提高,綠色安全低碳技術裝備普遍應用,企業(yè)清潔生產(chǎn)水平不斷提升,單位工業(yè)增加值能耗比2020年降低17%,鼓勵部分行業(yè)碳排放盡早達峰,重點行業(yè)和企業(yè)綠色安全生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型取得顯著成效。

壯企強企取得新成果。領軍企業(yè)引領帶動作用不斷增強,大中小企業(yè)協(xié)調(diào)融通發(fā)展,營業(yè)收入超百億元工業(yè)企業(yè)160家,省級以上專精特新“小巨人”企業(yè)達到3000家,形成一批具有國際競爭力、占據(jù)價值鏈中高端的自主品牌企業(yè)。

三、發(fā)展重點

“十四五”時期,聚焦新興領域、突出特色優(yōu)勢,全力打造6個綜合實力國際領先或國際先進的先進制造業(yè)集群,培育10個綜合實力國內(nèi)領先的先進制造業(yè)集群,推動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級,不斷增強產(chǎn)業(yè)體系國際競爭力、創(chuàng)新力、控制力。

(一)新型電力和新能源裝備集群。落實碳達峰碳中和發(fā)展要求,以高端化、智能化、清潔化為方向,大力發(fā)展特高壓設備、智能安全電網(wǎng)設備、綠色高效新能源裝備等,支持建設光伏、海上風電等清潔能源基地,打造綜合實力國際領先的新型電力和新能源裝備集群。

智能電網(wǎng)。以低碳、互聯(lián)、安全為方向,重點發(fā)展高比例新能源消納、高比例電力電子裝置接入電力系統(tǒng)的運行調(diào)度與安全控制裝備,突破大規(guī)模中遠海上風電并網(wǎng)消納、分布式光伏群控群調(diào)等關鍵技術,加快柔性輸電、(電)源(電)網(wǎng)(負)荷儲(能)友好互動、區(qū)域能源綜合利用、終端能效提升和電能替代等技術研究應用。

特高壓設備。突破特高壓大功率半導體器件、直流輸電關鍵設備和自主安全電力保護控制設備(系統(tǒng)),做強做優(yōu)特高壓(復合、瓷和玻璃)絕緣子、超高壓電纜絕緣材料和電力專用傳感器、新一代電力專用通信產(chǎn)品。

晶硅光伏。以高轉(zhuǎn)換效率、高功率為方向,加快N型隧穿氧化層鈍化接觸(TOPCon)、異質(zhì)結(jié)(HJT)晶硅電池技術和下一代太陽電池技術的研發(fā),突破新型高效大尺寸電池組件、高效光伏逆變器、高效導電銀漿(銀粉)制備及設備、電池等離子體增強化學的氣相沉積(PECVD)、原子層沉積(ALD)和等離子氧化及等離子輔助原位摻雜(POPAID)生產(chǎn)技術及裝備、電池和組件的檢測設備研發(fā),支持智能運維系統(tǒng)及跟蹤支架、風光儲充系統(tǒng)的開發(fā)應用。

風電裝備。以智能化、深遠海為方向,重點突破大功率發(fā)電機和變流器、大型風機主軸承、變槳控制系統(tǒng)、超長超柔葉片技術等,支持新一代信息技術融合應用的智慧風場建設,協(xié)同發(fā)展風電安裝、維護、風電基礎設備等相關產(chǎn)業(yè)。

氫能裝備。圍繞制氫、儲(運)氫、加氫、氫燃料電池等環(huán)節(jié),完善氫能裝備全產(chǎn)業(yè)鏈。重點突破可再生能源綠色制氫裝備、工業(yè)副產(chǎn)氫純化裝置、低溫液態(tài)儲氫裝備、復合儲氫裝備、加氫機等配套裝備、氫燃料電池系統(tǒng)等領域?qū)S醚b備,大力推進加氫儲氫核心部件、氫燃料電池核心材料的研制應用。

(二)工程機械和農(nóng)業(yè)機械集群。以高效、智能、綠色為方向,重點發(fā)展大型施工機械、大型起重機械、高空作業(yè)機械和大馬力動力機械、智慧農(nóng)場裝備、農(nóng)用特色機器人等,推動新一代信息技術和工程機械、農(nóng)業(yè)機械的高效融合,加強無人化場景應用,打造綜合實力國際先進的工程機械和農(nóng)業(yè)機械集群。

起重機械。大力發(fā)展大型化、智能化和新能源動力起重機,重點突破大噸位起重機發(fā)動機和鋼絲繩、大載荷斷開式車橋和大扭矩自動變速箱、高壓高精度液壓泵閥、高精度智能控制系統(tǒng)等關鍵核心部件和技術。

挖掘機械。大力發(fā)展大型礦用挖掘機、靈活機動的小型和新能源動力挖掘機,拓展挖掘機多場景切換功能,推行無人化挖掘機群聯(lián)合施工模式,重點突破低速大扭矩高瞬態(tài)響應動力系統(tǒng)、數(shù)字化液壓系統(tǒng)、系列化新能源技術等。

路面機械。圍繞智能化、綠色化方向,推動路面機械產(chǎn)品單機無人化以及壓路機、攤鋪機等機群聯(lián)合無人化作業(yè),促進智能控制、傳感技術與路面機械的融合應用突破,大力發(fā)展壓路機、攤鋪機、路面養(yǎng)護機械、銑刨機等高附加值路面機械。

應急裝備。圍繞“全災種、大應急、大救援”需求,發(fā)展系列化、成套化、智能化應急裝備,大力發(fā)展石化火災、地下空間隧道、地下礦山等多場景無人操控成套救援裝備,以及大米數(shù)高層建筑消防救援等專用裝備,加強新型應急指揮通信、特種交通應急保障、專用緊急醫(yī)學救援、智能無人應急救援、專用搶險救援、監(jiān)測預警與災害信息獲取等應急搶險救援新技術、新裝備的系統(tǒng)研發(fā),努力形成門類全、可靠性高的災害防治裝備體系。

農(nóng)業(yè)機械。立足農(nóng)業(yè)全面全程機械化發(fā)展需求,以高質(zhì)量、高效率作業(yè)為目標,大力發(fā)展智能型大馬力拖拉機、水稻全程智能設備、乘坐式高速插秧機等大中型、復合式農(nóng)機裝備,提升全自動高速移栽機、高效智能變量施藥施肥機、采棉機、智能投餌投飼機、高性能飲料糧油裝備等市場潛力大的專用農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)化水平,重點突破動力換擋/CVT變速箱、大功率液壓轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋、智能作業(yè)機具等關鍵核心部件,攻關裝備成套化、農(nóng)業(yè)組合導航系統(tǒng)、作業(yè)過程智能調(diào)控系統(tǒng)等關鍵核心技術,推動智能化無人農(nóng)機的規(guī)模化應用。

(三)物聯(lián)網(wǎng)集群。深化物聯(lián)網(wǎng)與人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術的融合,以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、生活智慧化、治理智能化為方向,擴大物聯(lián)網(wǎng)在智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智慧醫(yī)療等重點領域的規(guī)模化應用,加快部署窄帶移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)、5G、新一代低軌道衛(wèi)星等移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡,構(gòu)建泛在安全的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施,高水平推進無錫國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)建設,辦好世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會,打造綜合實力國際先進的物聯(lián)網(wǎng)集群。

北斗導航。支持北斗通用導航和授時芯片、模塊、終端的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,大力發(fā)展遙感技術、地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)等軟件,開發(fā)用于手機、穿戴、車載、船載、機載等終端的北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)品和解決方案,深入推進北斗衛(wèi)星導航在交通、水利、電力、環(huán)保、國土等行業(yè)領域的廣泛應用。支持南京江北新區(qū)建設北斗產(chǎn)業(yè)園區(qū),提升北斗導航與位置服務公共平臺服務能力。

信息感知。以高性能、國產(chǎn)化為方向,大力發(fā)展壓力、流量、氣體、生物、加速度等先進智能傳感器,突破智能傳感器模擬仿真、信號處理、軟件算法等關鍵技術,支持器件設計與制造工藝深度結(jié)合,支持微機電系統(tǒng)(MEMS)器件國產(chǎn)化代工平臺、傳感器集成協(xié)同制造服務平臺建設和MEMS工藝仿真、多物理場耦合仿真等專用軟件工具開發(fā),提升中高端智能傳感器產(chǎn)品供給能力。

傳輸組網(wǎng)。研究面向服務的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡體系架構(gòu)和適用于有線、無線的多層次高效組網(wǎng)技術,發(fā)展移動物聯(lián)網(wǎng)、低功耗廣域網(wǎng)、網(wǎng)絡虛擬化技術和產(chǎn)品,支持適用于物聯(lián)網(wǎng)的新型近距離無線通信產(chǎn)品、傳感節(jié)點的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化,研究推進現(xiàn)有不同物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡架構(gòu)之間的互聯(lián)互通和標準化。

處理應用。重點支持嵌入式實時操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)共享服務平臺等軟件研發(fā),突破數(shù)據(jù)采集交換、海量高頻數(shù)據(jù)的壓縮、索引、存儲和多維查詢等關鍵核心技術,結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點應用領域和典型應用場景,支持物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析挖掘、可視化和智能控制等技術研發(fā),形成專業(yè)化的軟件產(chǎn)品和應用服務。車聯(lián)網(wǎng):以國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)建設為牽引,統(tǒng)籌布局智慧交通與信息通信基礎設施,促進跨部門、跨平臺、跨區(qū)域數(shù)據(jù)融合共享,支持重點城市率先實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)區(qū)域性覆蓋,提供豐富多樣的車路協(xié)同應用,探索可持續(xù)運營的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式,全面提升交通安全和通行效率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):突破先進算法、工業(yè)機理模型等關鍵核心技術,培育行業(yè)應用工業(yè)APP和解決方案,加快5G、時間敏感網(wǎng)絡(TSN)、邊緣計算、數(shù)字孿生、標識解析、工業(yè)智能、VR/AR等新技術融合應用。實現(xiàn)在經(jīng)濟發(fā)展、社會治理、百姓生活、自然資源保護等領域更高水平、更多場景的應用,全面提升萬物互聯(lián)的體驗感。

(四)高端新材料集群。面向以新一代信息技術、高端裝備、新能源、智能制造、生物醫(yī)藥等先進制造業(yè)快速發(fā)展需求,以高端應用為牽引,加強碳纖維、石墨烯等先進碳材料、生物醫(yī)用和節(jié)能環(huán)保等納米新材料研發(fā)應用,加快電子高純材料、第三代半導體等先進電子材料的關鍵技術突破,推動高品質(zhì)特殊鋼材、化工新材料、稀土功能材料等提升發(fā)展,打造綜合實力國際先進的高端新材料集群。

先進碳材料。重點發(fā)展航天航空、軌道交通等領域用高強、高模碳纖維系列產(chǎn)品,突破聚合、紡絲、預氧化、碳化等高性能聚丙烯腈基碳纖維產(chǎn)業(yè)化以及大絲束等大規(guī)模低成本制備關鍵技術及裝備。突破石墨烯材料按需規(guī)模化穩(wěn)定制備技術,鼓勵電子信息、能源環(huán)保、海洋工程、生物醫(yī)藥、紡織服裝等領域企業(yè)加快石墨烯材料應用。

納米新材料。重點發(fā)展高性能膜材料、納米微球等納米功能材料,功能性植入材料、再生修復活性材料、納米抗菌材料等納米生物材料,支持規(guī)模化可控制備工藝、裝備一體化研發(fā),鼓勵納米新材料生產(chǎn)與應用企業(yè)開展聯(lián)合攻關,支持材料科學姑蘇實驗室、納米真空互聯(lián)實驗站等重大創(chuàng)新平臺建設。

先進電子材料。重點發(fā)展大尺寸高純硅及硅基材料,氮化鎵、碳化硅等第三代半導體材料,高純金屬有機源材料(MO)、光刻膠、高純金屬靶材、封裝與散熱等高品質(zhì)微電子材料,Micro-LED發(fā)光材料、高效率全息光柵材料、高穩(wěn)定性有機發(fā)光材料、量子點等納米光電子材料。

特鋼材料。以滿足航空航天、海工船舶、能源裝備、軌道交通等行業(yè)用鋼需求為重點,發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼,超高強海工鋼板、石油鉆井平臺用鋼等高性能海洋工程用鋼,高壓臨氫用大口徑厚壁合金管、核1、2、3級不銹鋼無縫鋼管、特種焊接材料等高端裝備用特種合金鋼,高檔軸承鋼、高品質(zhì)齒輪鋼、高品質(zhì)工模具鋼等核心基礎零部件用鋼,以及高品質(zhì)簾線鋼、抗大變形管線鋼、非調(diào)質(zhì)鋼等高品質(zhì)特殊鋼等,支持特鋼生產(chǎn)企業(yè)與用鋼企業(yè)開展聯(lián)合攻關。

化工新材料。對接國家和省新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)需求,以綠色化、高端化、集聚化為方向,大力發(fā)展硅材料、氟材料、工程塑料、聚氨酯及其原料、特種橡膠及彈性體、無機化工新材料、關鍵配套單體、高性能樹脂、催化劑及催化材料、環(huán)境保護化學品、表面活性劑、添加劑等化工新材料。重點提升高性能含氟聚合物及制品、低溫室效應含氟ODS替代品、電子特氣等高端氟材料自給率,加快發(fā)展特種工程塑料,發(fā)展高純分析試劑、標準試劑、臨床診斷試劑、藥用輔料等產(chǎn)品,培育壯大高附加值聚氨酯、特種橡膠及彈性體、高性能纖維、無機化工新材料等。

(五)高端紡織集群。聚焦紡織纖維新材料研發(fā)、先進紡織制品開發(fā)、創(chuàng)意設計、品牌提升等高附加值環(huán)節(jié),大力發(fā)展高品質(zhì)品牌服裝、功能性高檔家紡、功能性紡織品、智能紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品,突破高性能纖維、紡織綠色加工、再生纖維等技術,高水平建設國家級先進功能纖維創(chuàng)新中心,提升化纖、紡紗織造、印染、服裝家紡等環(huán)節(jié)智能化、綠色化水平,打造綜合實力國際先進的高端紡織集群。

化學纖維。以差異化、功能化、高性能為方向,重點發(fā)展碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯、聚酰亞胺等高性能產(chǎn)業(yè)用纖維材料,加快研發(fā)納米纖維、智能纖維、生物醫(yī)用纖維等前沿纖維新材料,鼓勵開發(fā)高仿真、舒適易護理、高效阻燃等功能纖維以及生物基聚酯、聚乳酸纖維等生物基化學纖維和再生聚酯纖維等綠色纖維,提高聚酯、錦綸、粘膠等常規(guī)纖維的差異化、功能化和舒適性水平。

品牌服裝。以滿足多樣化、個性化、時尚化消費需求為重點,大力開發(fā)吸濕排汗、防皺免燙、透氣保暖、阻燃、抗靜電、抑菌抗菌、自清潔等功能性高檔面料,不斷提升服裝服飾產(chǎn)品性能品質(zhì),推廣大規(guī)模個性化服裝定制等新模式,大力普及柔性設計、裁剪、縫制、整燙等智能化生產(chǎn)線,支持龍頭企業(yè)搭建高水平創(chuàng)意設計交流平臺,集聚高層次創(chuàng)意設計人才,提升我省知名服裝品牌國際競爭力和影響力。

家用紡織品。推動“家紡”向“家居”轉(zhuǎn)變,鼓勵重點企業(yè)向集設計、制造、一站式定制服務于一體的家居整體解決方案供應商轉(zhuǎn)型,大力發(fā)展新型纖維、綠色環(huán)保、個性化設計和健康睡眠等家紡產(chǎn)品,不斷拓展戶外、裝飾等家紡產(chǎn)品應用新領域,支持南通國際家紡產(chǎn)業(yè)園打造全球知名的高端家紡產(chǎn)業(yè)集聚地。

產(chǎn)業(yè)用紡織品。面向醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、土工建筑、風電、海洋工程裝備、航空航天等產(chǎn)業(yè)領域需求,重點突破非織造、特種編織、復合材料等技術,鼓勵研發(fā)疫情防護、個人衛(wèi)生護理、醫(yī)用紡織、化學防護、防刺防割等個體防護醫(yī)衛(wèi)用紡織品,大力開發(fā)風機葉片骨架材料、艦船用特種繩纜、耐高溫濾袋等新型產(chǎn)業(yè)用紡織品。

(六)生物醫(yī)藥集群。面向人民生命健康需求,持續(xù)鞏固我省化學藥領先優(yōu)勢和生物藥產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢,大力發(fā)展大分子藥物和基因及細胞治療藥物等生物藥、化學創(chuàng)新藥和高質(zhì)量仿制藥、中醫(yī)優(yōu)勢病種創(chuàng)新藥物和名優(yōu)中成藥,布局建設一批共性技術研發(fā)、合同研發(fā)生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)中試、藥物非臨床研究機構(gòu)、臨床試驗機構(gòu)等平臺載體,推進江蘇自貿(mào)試驗區(qū)生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈開放創(chuàng)新發(fā)展試點,打造綜合實力國際先進的生物醫(yī)藥集群。

生物藥。以提升創(chuàng)新研發(fā)水平為重點,針對惡性腫瘤、免疫系統(tǒng)疾病等推進治療性抗體、細胞免疫治療等新靶點生物大分子創(chuàng)新藥物研發(fā),加快研發(fā)重組胰島素、重組凝血因子、重組粒細胞集落刺激因子和酶替代重組蛋白藥物,積極開發(fā)治療性疫苗、新冠病毒疫苗、流感疫苗、艾滋病疫苗等重大疾病疫苗,鼓勵基因治療藥物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,支持建設蘇州國家生物大分子藥物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、國家生物藥技術創(chuàng)新中心、泰州國家級新型疫苗及特異性診斷試劑集聚發(fā)展試點。

化學藥。圍繞急性傳染性疾病、惡性腫瘤和心腦血管、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、耐藥菌感染等重大疾病,重點開發(fā)小分子靶向藥物和免疫治療藥物等新靶點和新作用機制的創(chuàng)新藥、納米晶和固定劑量復方制劑改良型新藥、高質(zhì)量仿制藥,提升高端制劑制造、高質(zhì)量藥用輔料制備水平,鼓勵罕見病、兒童藥等臨床短缺藥物的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,支持具備條件的地區(qū)開展原料藥等醫(yī)藥專業(yè)園區(qū)建設。

現(xiàn)代中藥。充分發(fā)揮現(xiàn)代中藥在疾病預防、治療和康復中的獨特優(yōu)勢,圍繞心腦血管疾病、代謝性疾病、神經(jīng)退行性疾病、傳染性疾病以及婦科、兒科等中醫(yī)優(yōu)勢病種,開展創(chuàng)新中藥研發(fā)和名優(yōu)中成藥大品種二次開發(fā),重點研發(fā)融合大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術的中醫(yī)特色裝備,應用信息技術建立可溯源的中藥種植、生產(chǎn)、流通全過程質(zhì)量控制體系,提升中藥智能制造技術水平,推動中藥配方顆粒、傳統(tǒng)中藥飲片規(guī)范化生產(chǎn),加快推進中藥產(chǎn)業(yè)標準化、國際化步伐。

(七)新型醫(yī)療器械集群。以高端化、智能化、特色化為方向,大力發(fā)展超聲成像、離子束放射治療等高性能診療設備、全自動生化分析儀等體外診斷設備、康復等醫(yī)用機器人、無機材料3D打印及可降解的高分子材料等高端植介入醫(yī)用耗材、呼吸麻醉急救及體外心肺支持輔助等生命支持設備,支持可穿戴式健康評測設備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展遠程醫(yī)療、移動醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等新模式新業(yè)態(tài),建設5G智慧醫(yī)療平臺和大數(shù)據(jù)中心,打造綜合實力國內(nèi)領先的新型醫(yī)療器械集群。

高性能診療設備。以高端化、智能化為方向,重點發(fā)展心臟多普勒超聲等多功能動態(tài)實時三維超聲影像及光學成像系統(tǒng)、超聲內(nèi)窺鏡、超高場(≥5T)磁共振系統(tǒng)、基于光子計數(shù)的能譜CT、智能X射線成像系統(tǒng)以及高性能DSA等設備,研發(fā)新型專用超聲探頭、高熱容量冷陰極X射線CT球管等核心新器件,加快推進MR/PET/SPECT/CT引導放療加速器、離子束放射治療等高性能放射治療設備的開發(fā)應用,突破影像遠程傳輸和交互技術,發(fā)展遠程智能超聲終端。

體外診斷設備。以個性化、自動化為方向,重點發(fā)展面向糖尿病、心血管、腫瘤等重大疾病診斷的全自動生化檢測、質(zhì)譜分析等即時即地檢測(POCT)裝備的研制與應用,提升核酸檢測、分子診斷用高通量基因測序儀、數(shù)字PCR等檢測設備和配套試劑發(fā)展水平,支持發(fā)展移動式、穿戴式體外診斷集成系統(tǒng),鼓勵新型體外診斷技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

醫(yī)用機器人。以人機協(xié)同控制和智能感知為方向,重點發(fā)展面向腦卒中患者和失能老年人的康復機器人和護理機器人、面向微創(chuàng)手術的實時影像引導手術機器人、面向消化系統(tǒng)重大疾病診斷的膠囊機器人,支持發(fā)展基于5G的遠程康復、遠程手術、遠程診斷的醫(yī)用機器人系統(tǒng),支持手術機器人、智能康復服務機器人、微型診斷機器人等醫(yī)用機器人關鍵核心技術加快突破。

高端植介入耗材。以組織替代、功能修復為方向,重點發(fā)展腦起搏器、個性化3D打印骨科植入物、眼科人工晶狀體、可降解血管支架等高端植介入耗材,支持開展新型人工肌腱、人工神經(jīng)、仿生皮膚組織、器官等組織工程新產(chǎn)品和再生醫(yī)學產(chǎn)品的研發(fā)。

生命支持設備。以小型化、桌面化、便攜化為方向,重點發(fā)展高性能重癥治療呼吸機、重癥監(jiān)護系統(tǒng)、心電記錄儀和血液透析儀、智能反饋靶控麻醉機等呼吸麻醉急救設備,突破體外人工心臟、體外膜肺氧合(ECMO)等體外生命支持系統(tǒng)的關鍵核心技術。

(八)集成電路與新型顯示集群。面向新一代智能硬件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧家居等數(shù)字經(jīng)濟新需求,大力提升設計業(yè)發(fā)展水平,穩(wěn)步提高制造工藝和能力,加快發(fā)展集成電路關鍵設備和專用材料,加快TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈配套能力建設,持續(xù)推進AMOLED產(chǎn)品技術不斷完善和產(chǎn)業(yè)化,推動Micro-LED、硅基OLED等新一代顯示技術的關鍵技術突破和產(chǎn)業(yè)化進程,統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,推進集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,打造綜合實力國內(nèi)領先的集成電路與新型顯示集群。

集成電路。設計:重點支持中央處理器(CPU)、現(xiàn)場可編程邏輯電路(FPGA)、高速高精度AD/DA、數(shù)字信號處理器(DSP)等高端芯片及工業(yè)微控制(MCU)、微機電系統(tǒng)(MEMS)、射頻芯片、光通信芯片等專用芯片研發(fā)設計。全面提升先進智能芯片、智能傳感芯片、汽車電子芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品芯片、網(wǎng)絡通信芯片等領域中高端產(chǎn)品供給能力。制造:推動現(xiàn)有生產(chǎn)線提升工藝水平和生產(chǎn)能力,穩(wěn)步推動22/20nm、16/14nm等先進生產(chǎn)線引進和建設,支持產(chǎn)業(yè)基礎和經(jīng)濟條件較好的地區(qū)穩(wěn)妥發(fā)展模擬及數(shù)模混合電路、微機電系統(tǒng)(MEMS)、高壓電路、射頻電路等特色專用工藝生產(chǎn)線及GaN、SiC、GaAs等化合物半導體生產(chǎn)線。封裝測試:大力發(fā)展晶圓級封裝、系統(tǒng)級封裝、面板級扇出型封裝、異質(zhì)集成封裝等先進封裝技術,支持先進封裝生產(chǎn)線建設,提高先進封裝比例。

新型顯示。加快超高清顯示、大尺寸內(nèi)嵌式觸控、金屬氧化物、Mini-LED背光等技術的融合創(chuàng)新,提升薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)技術水平。加速有源矩陣有機發(fā)光顯示(AMOLED)技術、先進制程工藝研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,大幅降低柔性顯示屏的制造成本,突破低溫多晶金屬氧化物技術并實現(xiàn)量產(chǎn),支持微發(fā)光顯示(Mini/Micro-LED)的量產(chǎn)技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,提升關鍵材料與裝備自主可控水平。

(九)信息通信集群。以做強新一代通信、光傳輸、未來網(wǎng)絡為重點,大力發(fā)展服務定制網(wǎng)絡架構(gòu)與系統(tǒng)、5G核心通信器件,重點突破網(wǎng)絡操作系統(tǒng)、高性能網(wǎng)絡芯片、5G毫米波多通道一體化芯片、高性能介質(zhì)波導濾波器、高端激光器芯片,開展面向國家重點行業(yè)的創(chuàng)新應用與示范推廣,發(fā)揮網(wǎng)絡通信與安全紫金山實驗室等科研單位技術優(yōu)勢,打造綜合實力國內(nèi)領先的信息通信集群。

移動通信。支持5G毫米波多通道一體化芯片、高性能介質(zhì)波導濾波器、5G增強等技術研發(fā)突破,重點提升高端芯片、高性能器件等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)競爭力,加快5G網(wǎng)絡建設,重點推進在交通、教育、農(nóng)業(yè)、水利、文旅、醫(yī)療等領域的創(chuàng)新應用,積極跟蹤和參與6G網(wǎng)絡技術研究。

光通信。支持光通信技術研發(fā),重點突破高速光互聯(lián)、大容量光傳輸?shù)群诵募夹g,提升高端激光器芯片、高速光模塊、新型光纖、超高密度放大器等核心技術和產(chǎn)品,開展400Gbps長距離光傳輸和T級光交換系統(tǒng)應用示范項目建設,加快千兆光纖網(wǎng)絡部署,重點推進高速光網(wǎng)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等領域的融合應用。

未來網(wǎng)絡。重點突破服務定制網(wǎng)絡架構(gòu)、低時延確定性、高性能網(wǎng)絡芯片、云邊端協(xié)同、可編程網(wǎng)絡等關鍵技術,研發(fā)全場景網(wǎng)絡操作系統(tǒng)、高性能智能網(wǎng)卡、可編程網(wǎng)絡交換設備、異構(gòu)云網(wǎng)融合系統(tǒng)等產(chǎn)品,大力推進未來網(wǎng)絡技術在工業(yè)、金融、電力、航天、國防等重點領域的推廣應用,構(gòu)建未來網(wǎng)絡發(fā)展生態(tài)。

(十)新能源(智能網(wǎng)聯(lián))汽車集群。順應汽車低碳化、信息化、智能化發(fā)展趨勢,支持新能源(智能網(wǎng)聯(lián))汽車發(fā)展成為集成新技術、承載娛樂消費的平臺級工業(yè)品,持續(xù)加大新能源汽車推廣應用力度,完善新能源充換電、智能路網(wǎng)、加氫體系等基礎設施,培育整車知名品牌和生態(tài)主導型企業(yè),打造綜合實力國內(nèi)領先的新能源(智能網(wǎng)聯(lián))汽車集群。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車。以打造智能移動空間和應用終端為目標,推進汽車產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)型,加強環(huán)境感知、車載軟件、車規(guī)級芯片、執(zhí)行與控制、高精度定位等關鍵環(huán)節(jié)技術攻關,面向機場、景區(qū)、礦山、工地、港口等特定需求,開展基于5G的自動駕駛接駁車、工程車、物流車、環(huán)衛(wèi)車等示范運營,推動自動駕駛技術發(fā)展和商業(yè)模式探索,建設國家級質(zhì)量檢驗監(jiān)督機構(gòu),完善和提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試驗證能力。

動力電池。以長續(xù)航、高安全、全氣候為發(fā)展方向,支持固態(tài)鋰電池等新一代電池技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,優(yōu)化高比能正負極材料、耐高溫隔膜、耐高壓阻燃電解液等關鍵材料技術,提升動力電池數(shù)字化智能化制造水平,拓展在船舶、工程機械、港口機械等場景的應用,支持開展動力電池梯次利用,加強來源可控、去向可溯的全生命周期管理,建成安全規(guī)范高效運行的回收利用體系。

氫燃料電池汽車。依托重點城市開展氫燃料電池汽車新技術、新車型、新模式的示范應用,加快電堆和系統(tǒng)關鍵部件、核心材料等技術突破和產(chǎn)業(yè)化,重點推動市內(nèi)氫燃料電池公交車運營、城市間氫燃料電池汽車物流配送,鼓勵氫燃料電池叉車等作業(yè)工具在物流園、工業(yè)園區(qū)等場景應用,推進加氫基礎設施網(wǎng)絡建設,形成與氫燃料電池汽車應用需求相適應的氫能基礎設施布局。

充換電網(wǎng)絡。加快推進智能有序充電、大功率充電、無線充電等技術研發(fā)應用,著力突破光儲充放微電網(wǎng)、新能源汽車與電網(wǎng)能量互動、能源區(qū)塊鏈等新型充放電技術,適度超前布局充換電基礎設施,鼓勵換電服務、“光儲充放”一體化、油氣氫電綜合供給等新興模式發(fā)展,加快5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、智能交通、大數(shù)據(jù)等技術融合應用,逐步優(yōu)化充換電設施地理布局,大幅提升充換電服務水平。

(十一)高端裝備集群。堅持智能化、成套化、服務化、高附加值方向,重點發(fā)展高檔數(shù)控機床、智能機器人、智能儀器儀表等智能制造裝備,高速列車整車及關鍵配套件、智能運維等軌道交通裝備,發(fā)動機關重件、航電設備、通用航空等航空航天裝備,提升紡織、輕工等優(yōu)勢專用裝備發(fā)展水平,提升具有自主知識產(chǎn)權的儀器設備和成套裝備生產(chǎn)能力,打造綜合實力國內(nèi)領先的高端裝備集群。

高檔數(shù)控機床。以優(yōu)化提升機床精度保持性、運行可靠性和關鍵部件性能為重點,提高數(shù)控機床智能化制造、裝配水平,加快智能型數(shù)控系統(tǒng)、高精度高可靠絲杠及導軌、電主軸等關鍵功能部件攻關,大力發(fā)展高精度五軸聯(lián)動加工中心、多工序復合加工中心等高端數(shù)控金切機床和高速高精度沖壓、柔性折彎、激光切割等數(shù)控成形機床,以及增減材一體化制造激光加工、超聲加工等特種機床,加快促進數(shù)控機床向高速、高精密、復合化、智能化、服務化轉(zhuǎn)型。

智能機器人。以智能化、安全化、特色化為方向,大力發(fā)展智能裝配、重載物流、智能協(xié)作等工業(yè)機器人,消防應急、智能巡檢等特種機器人和手術診療、康復養(yǎng)護等服務機器人,進一步提升高性能減速器、高精度伺服驅(qū)動系統(tǒng)、先進控制器、新型智能傳感器等核心零部件自主可控水平。

軌道交通裝備。大力發(fā)展新一代高速城際列車和地鐵車輛等整車裝備,圍繞列車全自動運行和信號互聯(lián)互通,進一步提升車輛、信號、供電、通信、綜合監(jiān)控等系統(tǒng)控制技術和軌道車輛軸承、新型牽引變流器等關鍵零部件發(fā)展水平,加強系統(tǒng)總集成、工程總承包模式推廣應用,推動軌道交通裝備智能運維技術、產(chǎn)品和服務“走出去”。

民用航空航天裝備(航空發(fā)動機和燃氣輪機)。面向商用大飛機和商用發(fā)動機的配套需求,大力發(fā)展航電、液壓、環(huán)控、空管系統(tǒng)等機載和機場控制設備,以及航空材料、航空構(gòu)件產(chǎn)業(yè),推進商務機、輕型運動飛機等通航整機產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展巡檢、監(jiān)測、救援、物流配送等生產(chǎn)型無人機,積極發(fā)展各類消費型無人機。加快形成葉片、整體葉盤、渦輪盤環(huán)、機匣等高性能關鍵零部件專業(yè)化制造能力,重點發(fā)展渦輪葉片、渦輪盤、機匣等熱端部件用高溫合金材料,突破關鍵零部件精密鑄造、精密鍛造、凈近精密加工等技術。

特色專用裝備。面向行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型需求,大力發(fā)展信息化智能化集成化的食品、紡織、制藥、化工等行業(yè)特色專用裝備。重點突破肉類及肉制品加工、速凍食品加工、大型多功能釀造一體機、高黏度流體灌裝等智能成套裝備,以及化纖、紡紗、機織和針織、印染、紡織成型等紡織裝備,加快發(fā)展流程工業(yè)自動化控制系統(tǒng)與檢測儀表、離散工業(yè)大尺度和高精度綜合測量裝置等。

(十二)高技術船舶和海洋工程裝備集群。加快發(fā)展大型化、綠色化、智能化的集裝箱船、散貨船和油船等三大主力船型,突破郵輪、大型液化天然氣運輸船、特種工程船舶等高端船型,重點發(fā)展海上生產(chǎn)類平臺、風電類海工產(chǎn)品、海上和陸地大型專業(yè)化模塊等高端海工裝備,鼓勵深海采礦、風浪能利用等海洋資源開發(fā)裝備研發(fā),大力推進智能制造等總裝制造模式,培育自主研發(fā)設計機構(gòu),形成自主可控的關鍵配套能力,支持建設無錫深海技術科學太湖實驗室,開展深海運載安全(深潛)、深海通信導航(深網(wǎng))、深海探測作業(yè)(深探)等方向重大任務攻關,打造綜合實力國內(nèi)領先的高技術船舶和海洋工程裝備集群。

高技術船舶。大力發(fā)展超大型智能型集裝箱船、散貨船和油船,7000車位以上汽車滾裝船和客滾船、7000米車道以上新型貨物滾裝船、化學品船、全回轉(zhuǎn)拖輪、大型疏浚船、起重船等特種船舶,突破一批核心動力裝置、通訊導航系統(tǒng)等關鍵配套件,加快提升薄膜型或棱型罐、球型罐液化天然氣運輸船設計建造能力,支持清潔能源動力系統(tǒng)推廣應用。

豪華郵輪。突破中大型豪華郵輪設計建造關鍵技術,形成中大型豪華郵輪自主建造能力,加快智能運維、吊艙推進、中壓電力、自動化及空調(diào)等系統(tǒng)裝置研發(fā),形成管系流水線、薄板分段激光流水線、艙房流水線智能制造能力,積極發(fā)展綠色環(huán)保型內(nèi)河游輪、濱海游輪。

海洋工程裝備。重點突破浮式生產(chǎn)儲卸油裝置(FPSO)、浮式儲卸油裝置(FSO)、浮式液化天然氣生產(chǎn)儲卸裝置(FLNG)、浮式儲存再氣化裝置(FSRU)等生產(chǎn)類平臺的研發(fā)和制造技術,加快提升重型自航絞吸挖泥船、海上風電安裝、運維作業(yè)船等船型類海工產(chǎn)品,擴大再氣化模塊、風電升壓站/換流站、LNG處理模塊、變電站模塊等海上和陸上模塊的配套能力,推動深海養(yǎng)殖、深海采礦、風浪能利用等新型海工裝備發(fā)展。

(十三)節(jié)能環(huán)保集群。圍繞節(jié)能、低碳、資源綜合利用、環(huán)境治理等重點領域,加快高效節(jié)能、水污染防治、大氣污染防治、固體廢棄物處理等裝備和產(chǎn)品研發(fā)制造和推廣,推進研發(fā)設計和生產(chǎn)過程智能化,提升節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品標準化、模塊化、智能化水平,促進節(jié)能環(huán)保裝備制造與服務融合發(fā)展,培育一批高水平的節(jié)能環(huán)保綜合解決方案供應商,打造綜合實力國內(nèi)領先的節(jié)能環(huán)保集群。

高效節(jié)能裝備。以提高能源使用效率為重點,突破聯(lián)合循環(huán)余熱利用、高集成度輕量化稀土永磁節(jié)能電機系統(tǒng)、大功率高速磁懸浮驅(qū)動技術設備、低損燃燒技術、高效節(jié)能變壓器等,推動大功率電極熱水鍋爐、鍋爐排煙潛熱回收等裝備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,提升余熱余壓利用、鼓風機壓縮機、重點用能設備系統(tǒng)、能源信息化管控等節(jié)能技術水平。大力發(fā)展一站式合同能源管理、特許經(jīng)營等新業(yè)態(tài)。

水污染防治設備。以污水資源化利用為方向,推進工業(yè)廢水零排放技術、難降解化工廢水深度處理及回用技術、高性能小孔徑陶瓷膜及裝備、納濾膜等高性能膜材料、無害化水處理功能藥劑、全譜在線監(jiān)測等精密監(jiān)測儀器、水體深度除氟成套裝備的研制,加快推廣難降解工業(yè)廢水處理裝備、高效低耗智能化生活水處理裝備、高濃度有機廢水綜合處理裝備、深度脫氮除磷裝備等先進成套裝備。

大氣污染防治裝備。以減少污染物排放為重點,加快超低氮燃燒、低溫脫硝催化劑、揮發(fā)性有機物(VOCs)廢氣凈化處置、高高溫(260-800攝氏度)袋式除塵設備、機動車污染高效治理等技術研發(fā),推廣耐高溫高腐蝕袋式除塵器、除塵脫硫脫硝一體化、工業(yè)揮發(fā)性有機廢氣處理等先進成套裝備。

固體廢棄物處理設備。以高值化、資源化、減量化利用為方向,加快飛灰無害化資源化、動力電池再生利用、鋼渣、一般可燃工業(yè)固廢等大宗固廢處置利用技術研發(fā),推廣水泥窯協(xié)同處置固體廢物、生物干化焚燒一體化污泥處理、餐廚、醫(yī)療廢棄物處理等先進技術和裝備。

(十四)綠色食品集群。以生物技術創(chuàng)新為引領,以綠色、健康、安全為方向,鞏固提升釀造食品質(zhì)量和品牌競爭力,加快肉制品生產(chǎn)智能化和產(chǎn)品高端化升級,大力發(fā)展功能性食品,增強大宗糧油米面制品、乳制品、果蔬制品、水產(chǎn)品等優(yōu)質(zhì)民生食品供應能力,引導創(chuàng)制高效、健康和高附加值食品,加快國民精準營養(yǎng)供給和智能健康管理。鼓勵發(fā)展中央廚房、冷鏈物流等線下資源線上配置的新型生產(chǎn)方式,高水平舉辦中國(淮安)國際食品博覽會等,打造綜合實力國內(nèi)領先的綠色食品集群。

釀造食品。以塑造江蘇釀造食品高端品牌形象為重點,突破酒類風味品質(zhì)設計、釀造菌群功能調(diào)控、黃水資源化利用等關鍵技術,建立個性化產(chǎn)品研發(fā)體系,提升釀造產(chǎn)業(yè)智能化綠色化制造水平。深入挖掘釀造文化,支持發(fā)展以體驗釀造工藝流程為主題的工業(yè)旅游,持續(xù)提升江蘇釀造食品區(qū)域品牌競爭力和美譽度。

肉制食品。以營養(yǎng)健康的高品質(zhì)肉制品為方向,積極推廣肉制品可控發(fā)酵、一體化加工、中央廚房加工、新零售模式下肉制品綜合保鮮等技術,大力發(fā)展冷鮮肉、休閑肉制品、調(diào)理肉制品、醬鹵肉制品、低溫肉制品和發(fā)酵肉制品等,提高肉制造品加工全流程智能制造水平,提升副產(chǎn)品綜合利用率,推廣覆蓋養(yǎng)殖-屠宰-深加工-銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈“互聯(lián)網(wǎng)+”可追溯模式。

功能食品。以滿足個性化、差異化、精細化需求為方向,大力發(fā)展運動營養(yǎng)食品、老年食品、特殊人群專用健康食品、特殊醫(yī)學用途配方食品和功能性益生菌制劑及發(fā)酵劑等功能性食品,加快食品功能因子生物合成及定向分離、穩(wěn)態(tài)化靶向遞送、食品精準制造等技術應用,研發(fā)生產(chǎn)營養(yǎng)靶向設計的精準營養(yǎng)食品及重功能性食品,突破蛋白質(zhì)生物替代等技術,采用合成生物、細胞工程和食品3D打印等技術,研制植物蛋白肉、人造牛奶等新型營養(yǎng)健康食品。

(十五)核心軟件集群。以自主化、高端化、融合化為方向,重點提升工業(yè)軟件、基礎軟件、安全軟件等自主可控水平,推進信息技術應用創(chuàng)新,推廣開源技術、軟件開發(fā)云、軟件訂閱、計次收費等軟件開發(fā)運營新模式,引導工業(yè)企業(yè)軟件化轉(zhuǎn)型,舉辦中國(南京)國際軟件產(chǎn)品與信息服務交易博覽會,打造綜合實力國內(nèi)領先的核心軟件集群。

工業(yè)軟件。以工業(yè)知識軟件化為方向,聚焦研發(fā)設計、生產(chǎn)管控、經(jīng)營管理、運維服務等主要環(huán)節(jié),重點突破實時操作系統(tǒng)、時序數(shù)據(jù)庫、工程設計與模擬仿真軟件、建筑信息模型/城市信息模型(BIM/CIM)、工業(yè)控制系統(tǒng)軟件、嵌入式工業(yè)軟件、設備運維軟件、大型管理軟件,以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP、工業(yè)智能軟件、“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用軟件等新型工業(yè)軟件,支持低代碼、無代碼開發(fā)工具研發(fā)以及基于數(shù)據(jù)模型驅(qū)動的工業(yè)軟件集成,加快測試工具軟件等工業(yè)支撐軟件發(fā)展。

基礎軟件。重點突破與自主創(chuàng)新CPU、整機、存儲、外設等硬件高度適配的高性能操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、工具軟件、辦公軟件等基礎軟件,積極發(fā)展操作系統(tǒng)基礎應用框架和應用程序接口(API),加快布局智能語音、計算機視覺、自然語言處理、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領域的人工智能算法演進和量子計算基礎軟件,積極推動物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫等新型基礎軟件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

信息安全軟件。面向網(wǎng)絡安全事前防護、事中監(jiān)測、事后處置、調(diào)查取證等環(huán)節(jié),著力提升隱患排查、態(tài)勢感知、追蹤溯源、應急處置等安全軟件技術水平,加強針對安全生產(chǎn)、工業(yè)控制、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、下一代互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領域網(wǎng)絡安全軟件研發(fā),積極探索擬態(tài)防御、可信計算、零信任、安全智能編排等網(wǎng)絡安全新技術,打造全方位覆蓋的信息安全軟件防護體系。支持符合國家要求的密碼產(chǎn)品研發(fā)和推廣應用。

信息技術應用創(chuàng)新。圍繞金融、交通、通信、能源、環(huán)保、衛(wèi)生健康等優(yōu)勢領域,基于基礎軟硬件自主技術體系適配優(yōu)化各類行業(yè)應用軟件,支持研發(fā)一批行業(yè)通用軟件和信息技術應用創(chuàng)新解決方案,持續(xù)提高信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)品和服務的安全性、可靠性、用戶友好性,建設信息技術應用創(chuàng)新先導區(qū),在重點領域形成一批信息技術應用創(chuàng)新標準。

(十六)新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。面向數(shù)字中國建設,順應數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合趨勢,以融合賦能、創(chuàng)新應用為重點,大力發(fā)展大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè),打造綜合實力國內(nèi)領先的新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。

大數(shù)據(jù)云計算。以推動數(shù)據(jù)要素價值化為重點,適度超前布局智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心、行業(yè)數(shù)據(jù)中心等新型數(shù)據(jù)中心,大力發(fā)展行業(yè)云、定制云服務,穩(wěn)妥有序推進制造業(yè)企業(yè)上云用云。推動企業(yè)研發(fā)設計、生產(chǎn)管控、經(jīng)營管理全域數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析,以及政府、企業(yè)多元數(shù)據(jù)融合應用協(xié)同創(chuàng)新。加強工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務供給,重點打造以算法為核心,軟硬一體、落地性強、易用性好的工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。鼓勵有條件的地區(qū)在工業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值評估模型、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化目錄、數(shù)據(jù)共享流通模式等方面先行先試,發(fā)展數(shù)據(jù)銀行、數(shù)據(jù)中介等新興服務業(yè)態(tài)。

人工智能。以人工智能與產(chǎn)業(yè)的深度融合創(chuàng)新為重點,突破機器學習、深度學習、知識圖譜構(gòu)建等理論與算法,重點研發(fā)人工智能芯片、機器視覺、語音識別、推理與決策等關鍵技術,布局開源代碼托管平臺、算力共享平臺等公共技術服務平臺,支持南京、蘇州等爭創(chuàng)國家新一代人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū)。

區(qū)塊鏈。開展加密算法、共識機制、智能合約、分布式存儲與計算、用戶隱私與數(shù)據(jù)安全、跨鏈交互等技術攻關,構(gòu)建安全可靠的區(qū)塊鏈底層平臺,部署基于云計算的區(qū)塊鏈BASS服務平臺,推動區(qū)塊鏈技術在智能制造、電子存證、商品溯源、數(shù)據(jù)流通、政務服務等方面融合應用,加快區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)集聚。

四、主要任務

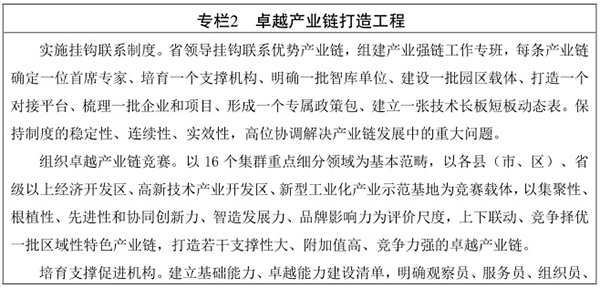

(一)打造自主可控安全高效的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈。以更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠為導向,實施卓越產(chǎn)業(yè)鏈打造、重點產(chǎn)業(yè)煥新工程,推進新一輪大規(guī)模技術改造行動,鍛造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)長板,補齊產(chǎn)業(yè)基礎短板,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈抗風險能力,推動產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化走在全國前列。

推動產(chǎn)業(yè)基礎再造。聚焦基礎零部件、基礎軟件、基礎材料、先進基礎工藝、產(chǎn)業(yè)技術基礎等領域,制定實施產(chǎn)業(yè)基礎能力提升行動方案,構(gòu)建高標準的產(chǎn)業(yè)基礎體系。支持基礎材料、零部件和軟件企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈下游應用企業(yè)協(xié)同攻關突破,實施一批產(chǎn)業(yè)基礎再造項目,重點提高基礎產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性,力爭在高端液壓件、超精密控制器、驅(qū)動器和傳感器、光通信器件、設計仿真分析一體化軟件、先進合金和纖維材料等領域取得突破。持續(xù)引導和鼓勵財政資金支持的重大工程項目率先應用產(chǎn)業(yè)基礎創(chuàng)新成果。大力促進軍民基礎技術相互轉(zhuǎn)化應用,搭建國防科技成果民用轉(zhuǎn)化平臺。建設一批產(chǎn)業(yè)技術基礎公共服務平臺提升研發(fā)設計、檢驗檢測、技術成果轉(zhuǎn)化、認證等公共服務能力。完善技術、工藝等基礎數(shù)據(jù)庫。圍繞重點工藝環(huán)節(jié),試點建設一批區(qū)域性(共享)專業(yè)工藝中心,提升集群產(chǎn)業(yè)基礎工藝水平。

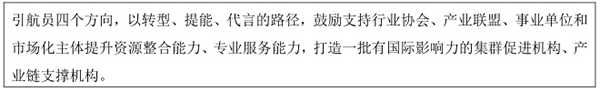

提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。立足我省制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢,深入實施產(chǎn)業(yè)強鏈行動,建立健全產(chǎn)業(yè)鏈掛鉤聯(lián)系制度,分行業(yè)精準施策,支持重點產(chǎn)業(yè)鏈強鏈補鏈,加強資源、技術、裝備支撐保障,鞏固提升特高壓設備、生物醫(yī)藥、晶硅光伏、風電裝備、高技術船舶等產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力,做強集成電路、軌道交通、5G、新型醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢環(huán)節(jié),布局一批支撐產(chǎn)業(yè)升級的自主知識產(chǎn)權,打造一批符合未來產(chǎn)業(yè)變革趨勢的整機或終端產(chǎn)品,加快鋼鐵、石化、輕工和建材等重點行業(yè)煥新升級,推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈向價值鏈中高端攀升。到2025年,形成10條以上綜合實力國際一流的卓越產(chǎn)業(yè)鏈。

培育壯大新興產(chǎn)業(yè)鏈。以新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、新能源汽車、綠色環(huán)保、航空航天、海洋裝備等領域為重點,強化基礎研究支撐,推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術賦能,加快關鍵核心技術突破、迭代和應用,鼓勵兼并重組,防止低水平重復建設,培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能,努力打造新的支柱產(chǎn)業(yè)。在基因技術、空天與海洋開發(fā)、量子科技、氫能與儲能、類腦智能等前沿技術領域,實施未來產(chǎn)業(yè)培育計劃,支持有條件的地區(qū)豐富和擴大應用場景、完善生態(tài),建設未來產(chǎn)業(yè)試驗區(qū)。

促進制造與服務深度融合。以拓展制造業(yè)價值鏈、向高附加值環(huán)節(jié)延伸為方向,大力推廣定制化服務、供應鏈管理、共享制造、全生命周期管理、總集成總承包等服務型制造新業(yè)態(tài)新模式。推動制造服務業(yè)向?qū)I(yè)化、價值鏈高端延伸,加快發(fā)展產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)設計、檢驗檢測、知識產(chǎn)權、人力資源、品牌運營等服務,提升現(xiàn)代物流、采購分銷、生產(chǎn)控制、售后服務等發(fā)展水平,引進和培育一批高水平制造服務供給主體。到2025年,培育省級以上工業(yè)設計中心200家、服務型制造示范企業(yè)(項目、平臺)300個。

(二)加快構(gòu)建以企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,實施企業(yè)自主創(chuàng)新升級工程,制定實施企業(yè)創(chuàng)新能力提升方案,全力建設具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心。

提高重點企業(yè)創(chuàng)新能力。實施企業(yè)研發(fā)機構(gòu)高質(zhì)量提升計劃,支持企業(yè)研發(fā)機構(gòu)加大研發(fā)投入、創(chuàng)新管理機制、提升創(chuàng)新能力,以企業(yè)為主體建設一批新型研發(fā)機構(gòu),支持重點企業(yè)建設境外研發(fā)基地,建立全球性研發(fā)網(wǎng)絡。通過提升完善標準、質(zhì)量等政策措施,激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動力。落實支持企業(yè)創(chuàng)新的普惠性稅收優(yōu)惠政策,探索對基礎研究投入持續(xù)穩(wěn)定增長的企業(yè)按增長額度給予財政資金后補助支持,在龍頭制造企業(yè)設立獨立核算容錯糾錯的研發(fā)準備金制度。到2025年,每年新增省級以上企業(yè)技術中心、工程技術研究中心等企業(yè)研發(fā)機構(gòu)500家。

加快突破關鍵核心技術。聚焦國家有需求、江蘇有基礎的領域,實施關鍵核心技術(裝備)攻關工程,完善揭榜掛帥支持機制,分領域組織高端裝備、關鍵材料、核心零部件、核心軟件、數(shù)字技術融合等領域攻關計劃,力爭在若干領域取得突破、補齊一批技術短板。運用政府采購政策支持創(chuàng)新產(chǎn)品應用和服務升級,完善首臺(套)重大技術裝備、首版次軟件、首批次材料保險補償和激勵政策。到2025年,每年組織實施重大核心技術攻關項目50項左右。

強化產(chǎn)業(yè)共性技術供給。充分發(fā)揮創(chuàng)新聯(lián)合體在整合創(chuàng)新資源、推動共性技術突破中的引領作用,支持重點企業(yè)牽頭建設產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、技術創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺,承擔國家重大科技攻關項目。發(fā)揮省產(chǎn)業(yè)技術研究院在服務區(qū)域關鍵共性技術創(chuàng)新中的作用,支持有條件的地區(qū)圍繞省重點集群建設區(qū)域型產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)機構(gòu),形成一批市場導向、主體多元、機制靈活的高水平共性技術創(chuàng)新平臺。鼓勵有條件的企業(yè)聯(lián)合轉(zhuǎn)制科研院所組建行業(yè)基礎研究院,提供公益性共性技術服務。到2025年,建設省級以上制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺20家以上。

促進產(chǎn)學研用深度融合。進一步激發(fā)我省科教資源創(chuàng)新活力,支持高校、科研機構(gòu)創(chuàng)建國家重點實驗室,緊密對接地區(qū)主導產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新需求,建設一批創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化中心,推動國家科研平臺、科技報告、科研數(shù)據(jù)進一步向企業(yè)開放。加快建設專業(yè)化、市場化技術轉(zhuǎn)移機構(gòu)和技術經(jīng)理人隊伍。到2025年,建設制造業(yè)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化公共服務平臺、工業(yè)和信息化部重點實驗室10家以上。

(三)開創(chuàng)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的智能制造新圖景。堅持系統(tǒng)推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,以智能制造為主攻方向,深入實施智能制造工程,大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,制定智能制造引領制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案,加快制造模式和企業(yè)形態(tài)變革,打造制造業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型江蘇樣板。

分類推進數(shù)字化改造升級。推動數(shù)字技術全鏈條、全要素賦能制造業(yè)發(fā)展,堅持制造企業(yè)數(shù)字化普及、網(wǎng)絡化推廣、智能化示范并行推進。支持骨干企業(yè)推動工藝創(chuàng)新、裝備升級和業(yè)務流程再造,建設數(shù)字化全連接的智能示范車間、制造全過程智能化升級的智能制造示范工廠。落實工業(yè)和信息化部中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動,研發(fā)推廣面向中小企業(yè)的低成本、模塊化的先進數(shù)字化解決方案,推動中小企業(yè)數(shù)字化普及。引導企業(yè)積極開展兩化融合管理體系貫標,完善數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略架構(gòu),加快建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型閉環(huán)管理制度。到2025年,全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化、重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。

夯實智能制造基礎。突破高性能傳感器、可編程邏輯控制器等基礎零部件和裝置,加快研制一批技術工藝水平先進、信息化程度高的新型智能制造裝備,推動各類通用、專用制造裝備加速迭代升級。大力開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程各環(huán)節(jié)的核心軟件,推進工業(yè)軟件云化部署。引導行業(yè)龍頭企業(yè)、裝備服務商、互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)等跨界融合,培育一批熟悉工業(yè)機理、專業(yè)化水平高的智能制造系統(tǒng)解決方案服務商。支持骨干企業(yè)牽頭或參與國家智能制造基礎共性和關鍵技術標準制定,提高行業(yè)標準試驗驗證水平和能力。辦好世界智能制造大會。

推動區(qū)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以數(shù)字化產(chǎn)品、智能化生產(chǎn)和敏捷化服務的系統(tǒng)集成融合為方向,引導“鏈主”企業(yè)持續(xù)優(yōu)化研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場服務等業(yè)務流程,建設信息可信交互、生產(chǎn)深度協(xié)同的智慧供應鏈,帶動上下游企業(yè)同步實現(xiàn)智能化升級。結(jié)合重點行業(yè)特點,培育推廣網(wǎng)絡協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新業(yè)態(tài)新模式。全面推進智能制造進集群進園區(qū),支持有條件的地區(qū)建設智能制造先導區(qū),打造若干區(qū)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進中心,推動重點產(chǎn)業(yè)集群和園區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

加強數(shù)字產(chǎn)業(yè)支撐。培育壯大云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè),支持建設數(shù)字開源社區(qū)。推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動,重點打造一批高水平的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,加快工業(yè)設備和業(yè)務系統(tǒng)上云上平臺,支持企業(yè)建立全流程的數(shù)據(jù)歸集體系,深入挖掘數(shù)據(jù)價值。加強5G、千兆光纖寬帶、數(shù)據(jù)中心、標識解析等新型信息基礎設施規(guī)模部署和創(chuàng)新應用,鼓勵有條件的企業(yè)建設完善企業(yè)內(nèi)網(wǎng),創(chuàng)建國家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用先導區(qū),提升工業(yè)信息安全保障能力。到2025年,建成國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺10個、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點40個。

(四)建設低碳清潔可持續(xù)的綠色安全制造新體系。落實碳達峰碳中和目標要求,大力實施綠色制造工程,推動重點行業(yè)節(jié)能、降碳、清潔生產(chǎn)水平大幅提升,基本形成全省制造業(yè)綠色安全發(fā)展方式。

推動制造業(yè)節(jié)能減排。組織實施重點用能單位節(jié)能,大力推廣節(jié)能低碳技術裝備和產(chǎn)品,加快提升鍋爐、變壓器、電機、泵、風機、壓縮機等重點用能設備系統(tǒng)能效以及5G基站、數(shù)據(jù)中心等新基建領域能效。引導企業(yè)開展清潔生產(chǎn)工藝技術升級改造,加快推進中小企業(yè)清潔生產(chǎn)水平提升,開展污染物源頭控制與過程削減協(xié)同工藝技術的研發(fā)和應用示范,降低制造業(yè)污染排放強度。構(gòu)建覆蓋設計、產(chǎn)品、工廠、園區(qū)、供應鏈的綠色制造體系。到2025年,培育綠色園區(qū)15個、綠色工廠1000家。

加快重點行業(yè)降碳。圍繞鋼鐵、石化化工、建材等重點行業(yè),研究制定碳達峰實施方案,利用原料替代、過程削減和末端處理等手段,減少工業(yè)生產(chǎn)過程中的溫室氣體排放,開展碳捕集、利用、封存技術研發(fā)和示范應用。優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu),嚴格控制能耗強度,以化石能源為重點合理控制能源消費總量,削減煤炭消費量,提高光伏、風電等可再生能源消費比重。開展工業(yè)綠色低碳微電網(wǎng)建設,鼓勵工廠、園區(qū)發(fā)展廠房光伏、分布式風電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控系統(tǒng)等,推進多能高效互補利用。

大幅提高資源利用效率。按照減量化、資源化、再利用的要求,加強可循環(huán)、可降解材料及產(chǎn)品應用推廣,削減工業(yè)固廢產(chǎn)生量。實施水效領跑行動,加大非常規(guī)水利用力度,推進工業(yè)廢水循環(huán)利用和分級回用。研究制定退役光伏、風力發(fā)電裝置、海洋工程裝備等新興固廢綜合利用政策措施。大力推進粉煤灰、冶煉渣、化工渣等大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,加強廢鋼鐵、廢有色金屬、廢舊動力電池等資源高效循環(huán)利用,規(guī)范發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)。

提高本質(zhì)安全水平。聚焦化工、冶金、民爆等重點行業(yè),制定工藝、技術、設備和材料安全準入標準,嚴格高危行業(yè)領域項目安全準入審查、從業(yè)人員安全資格準入,加快重大工業(yè)設施和裝備智能化防控技術應用,推進企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設,推動化工園區(qū)智慧化、循環(huán)化、綠色化改造,構(gòu)建省、市、縣、企全覆蓋的隱患治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng),提升重點行業(yè)本質(zhì)安全水平。引導各行業(yè)企業(yè)通過技術改造廣泛采用先進技術、工藝、裝備,提高安全生產(chǎn)水平。

(五)培育享譽全球的“江蘇制造”名企名牌。引導企業(yè)立足創(chuàng)新、追求卓越,牢固樹立品牌意識,實施壯企強企工程,制定出臺支持領軍企業(yè)提升綜合競爭力的若干政策措施、推動中小企業(yè)專精特新發(fā)展的指導意見,提升領軍企業(yè)國際競爭力和影響力,形成專精特新“小巨人”企業(yè)集聚高地。

培育領軍企業(yè)群體。注重發(fā)揮新時代企業(yè)家在引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關鍵作用,瞄準國際一流,推進百企引航計劃,針對龍頭企業(yè)組織開展發(fā)展戰(zhàn)略咨詢診斷,一企一目標、一企一對策,通過產(chǎn)品創(chuàng)新、模式變革、兼并重組等,引導龍頭企業(yè)提升經(jīng)營能力和管理水平,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,培育一批具備產(chǎn)業(yè)鏈整合力、生態(tài)主導力的領航企業(yè)。對標“隱形冠軍”,推進千企升級計劃,引導企業(yè)堅守專業(yè)精神、工匠精神,持續(xù)專注技術和工藝優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量和性能迭代升級,鍛造“獨門絕技”,形成一批具有產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)掌控力的單項冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)。引導各類企業(yè)重視管理創(chuàng)新和企業(yè)文化建設。發(fā)揮大企業(yè)引領帶動作用,促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同合作、融通發(fā)展。到2025年,新增省級以上專精特新“小巨人”企業(yè)1700家以上。

提升江蘇制造質(zhì)量水平。推進制造業(yè)質(zhì)量提升行動,實施全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量管理,引導企業(yè)推進質(zhì)量管理體系升級。組織開展質(zhì)量比對、質(zhì)量攻關、質(zhì)量合格率提升等三大工程,全面推行首席質(zhì)量官制度,充分利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術提升質(zhì)量精準化控制和在線實時監(jiān)測,加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,大力推廣綠色有機認證和高端品質(zhì)認證。建設一批國家和省級質(zhì)檢中心、產(chǎn)業(yè)計量測試中心、技術標準創(chuàng)新基地。制定實施制造業(yè)標準化工作方案,支持企業(yè)標準研制和升級迭代,鼓勵制定實施高于國家標準、行業(yè)標準、地方標準的企業(yè)標準、團體標準,完善產(chǎn)業(yè)鏈標準體系,培育一批標準領航產(chǎn)品。實施知識產(chǎn)權強企,培育一批高價值專利示范中心。支持制造企業(yè)爭創(chuàng)政府質(zhì)量獎和國際知名質(zhì)量獎項。到2025年,持續(xù)推進200個重點細分領域、300個重點產(chǎn)品、5000家企業(yè)質(zhì)量提升。

塑造優(yōu)質(zhì)品牌形象。實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略,鼓勵和支持企業(yè)重視以質(zhì)量為基礎的品牌建設,發(fā)揮工業(yè)設計的引領作用、質(zhì)量標準的支撐作用、優(yōu)秀文化的基礎作用,在擴大對外開放、積極參與國際競爭中錘煉品牌,在重點先進制造業(yè)集群設立品牌培育指導站,打造更多的“江蘇精品”“蘇地優(yōu)品”區(qū)域品牌,提升江蘇制造區(qū)域品牌的影響力和美譽度。加強經(jīng)典品牌創(chuàng)新,推進輕工、紡織等品牌與文化創(chuàng)意、時尚設計相融合,提升文化內(nèi)涵和附加值,打造國貨精品。聚焦健康、時尚、創(chuàng)意等創(chuàng)造新供給的領域,培育一批引領需求的新銳品牌。到2025年培育制造業(yè)“江蘇精品”500個。

(六)形成特色彰顯融合協(xié)調(diào)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)新格局。強化全省制造業(yè)發(fā)展“一盤棋”,因地制宜發(fā)揮基礎優(yōu)勢,彰顯產(chǎn)業(yè)特色,深度協(xié)同共建集群和產(chǎn)業(yè)鏈,支持沿江、沿海和蘇北三大區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,增強全省產(chǎn)業(yè)體系整體競爭力,為促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展貢獻江蘇方案。

提升沿江產(chǎn)業(yè)帶。深化落實省委、省政府寧鎮(zhèn)揚、蘇錫常等一體化發(fā)展部署,引導沿江地區(qū)匯聚高端要素,完善新興產(chǎn)業(yè)生態(tài),推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)煥新,發(fā)揮蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的引領作用,支持蘇錫常、寧鎮(zhèn)揚等地區(qū)加強創(chuàng)新資源、創(chuàng)新平臺共建共享,協(xié)同培育物聯(lián)網(wǎng)、高端新材料、生物醫(yī)藥、新型醫(yī)療器械、集成電路、信息通信與顯示、新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、核心軟件、新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)、新型電力裝備、高端裝備、高技術船舶、節(jié)能環(huán)保等集群和重點產(chǎn)業(yè)鏈,支持跨江融合產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建,聚力打造長三角重要的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領區(qū)、具有全球影響力的揚子江先進制造產(chǎn)業(yè)帶。

打造沿海增長極。落實省委、省政府向海發(fā)展戰(zhàn)略,制定實施沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃,堅持高起點布局、高水平規(guī)劃、高質(zhì)量發(fā)展,進一步增強南通、鹽城、連云港等沿海城市要素資源吸納能力,提升建設通州灣、徐圩、濱海港等一批產(chǎn)業(yè)載體,重點培育新型電力和新能源裝備、新能源汽車、海洋工程裝備和高技術船舶、高端新材料、高端紡織、生物醫(yī)藥、高端裝備、節(jié)能環(huán)保等先進制造業(yè)集群,積極承接沿江地區(qū)重化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,推動化工、鋼鐵等臨港產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展,大力發(fā)展新型海工裝備、海洋藥物和生物制品、海水淡化裝備等海洋特色產(chǎn)業(yè),加強與上海港口資源聯(lián)動,壯大現(xiàn)代航運、現(xiàn)代物流等生產(chǎn)性服務業(yè),打造長三角北翼最具活力的先進制造新增長極。

加快蘇北產(chǎn)業(yè)崛起。落實淮河生態(tài)經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略,充分激發(fā)蘇北地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎和活力,支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈強鏈補鏈延鏈,提升本地區(qū)龍頭企業(yè)的引領帶動作用,重點培育新型電力和新能源裝備、工程機械和農(nóng)業(yè)機械裝備、高端紡織、生物醫(yī)藥、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、綠色食品等先進制造業(yè)集群,推動石化、輕工、建材等重點產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級,推動蘇北地區(qū)產(chǎn)業(yè)振興。完善南北合作共建機制,搭建南北共建產(chǎn)業(yè)合作對接平臺,定期舉辦全省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對接大會,支持蘇北地區(qū)提升承接能力,依托蘇宿工業(yè)園區(qū)、寧淮特別合作區(qū)等探索跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作新路徑。

提高產(chǎn)業(yè)載體能級。把開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)作為培育集群和產(chǎn)業(yè)鏈的核心載體,引導省級以上各類開發(fā)區(qū)以打造特色產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈為目標,提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和資源集約利用效率,建設智能制造廣泛推行的智慧園區(qū),探索區(qū)區(qū)合作、品牌聯(lián)動、園區(qū)聯(lián)盟等模式,帶動本地區(qū)或跨區(qū)域低效園區(qū)提升發(fā)展。支持開發(fā)區(qū)管理體制機制創(chuàng)新,鼓勵社會資本參與園區(qū)建設運營。支持和引導各地區(qū)加快推進縣級以下工業(yè)集中區(qū)改造提升,通過高標準的規(guī)劃建設、高效率的空間利用,高質(zhì)量打造一批特色產(chǎn)業(yè)基地。

(七)塑造內(nèi)外循環(huán)相互促進的國際競爭新優(yōu)勢。堅持“引進來”“走出去”并舉,持續(xù)推進制造業(yè)全方位高水平對內(nèi)對外開放,拓展國際國內(nèi)市場新空間,建設具有世界聚合力的雙向開放樞紐。

促進對內(nèi)開放。主動對接融入國家長江經(jīng)濟帶和長三角一體化等區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,落實《長三角制造業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃》,制定長三角國家先進制造業(yè)集群一致行動計劃,對標國際一流水平,在集成電路、軟件和信息服務、物聯(lián)網(wǎng)等領域聯(lián)合培育世界級先進制造業(yè)集群,加強重大項目統(tǒng)籌布局,協(xié)同推進滬寧合科創(chuàng)走廊、沿滬寧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶發(fā)展,加快建設長三角工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化發(fā)展示范區(qū),深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展,成立長三角產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展聯(lián)盟,共建一批跨省市產(chǎn)業(yè)合作園區(qū),完善產(chǎn)業(yè)承接轉(zhuǎn)移協(xié)調(diào)機制,提升產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域協(xié)作水平。加強與長江經(jīng)濟帶中上游地區(qū)合作對接,引導產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,建設一批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基地。

深化國際產(chǎn)業(yè)合作。圍繞高端新材料、生物醫(yī)藥、新型醫(yī)療器械、高端裝備等重點先進制造業(yè)集群,省市聯(lián)動引導外資企業(yè)主動融入和參與重點產(chǎn)業(yè)鏈建設,促進內(nèi)外資共享制造知識和文化溢出。支持省內(nèi)企業(yè)鞏固發(fā)達經(jīng)濟體等傳統(tǒng)市場份額,開拓“一帶一路”等多元市場,高水平建設境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū),支持制造企業(yè)輸出優(yōu)勢產(chǎn)能、資本品牌、技術標準和管理經(jīng)驗。指導行業(yè)組織和境外中資企業(yè)商(協(xié))會組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,打造“全程相伴”江蘇走出去綜合服務平臺,完善“走出去”服務保障體系。

做強對外開放平臺。放大自貿(mào)試驗區(qū)政策集成和開放優(yōu)勢,提升產(chǎn)業(yè)全球協(xié)同創(chuàng)新和資源配置能力,在投資貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)合作、現(xiàn)代服務業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟等領域先行先試,引領和帶動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。發(fā)揮中韓、中德、中以、中日等合作示范園區(qū)的帶動作用,加強與東亞、東南亞地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈緊密協(xié)作,培育國際特色產(chǎn)業(yè)合作園區(qū),舉辦東亞企業(yè)家太湖論壇。深入推進昆山深化兩岸產(chǎn)業(yè)合作試驗區(qū)、淮安臺資集聚示范區(qū)建設。

五、保障措施

(一)加強組織領導。堅持黨對制造強省建設的領導,省制造強省建設領導小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,領導小組辦公室會同有關部門制定年度工作計劃和任務分工。以縣(市、區(qū))為重點,組織開展制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)培育。建立規(guī)劃任務定期評估制度,完善年度評估、中期評估,嚴格按照規(guī)定程序?qū)σ?guī)劃進行調(diào)整。各地要科學制定“十四五”時期推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關政策文件。

(二)深化改革創(chuàng)新。進一步深化簡政放權、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革,推進營商環(huán)境優(yōu)化升級行動,對標國際一流,打造我省營商環(huán)境升級版。實施涉企經(jīng)營許可事項清單化管理,推行“一業(yè)一證”改革,創(chuàng)新審批方式,廣泛推行告知承諾制。建立健全覆蓋企業(yè)注冊、業(yè)務開展、資本運作、清算注銷全生命周期的便利化服務制度。推進環(huán)保、應急、質(zhì)檢等監(jiān)管能力現(xiàn)代化,對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)實施包容審慎監(jiān)管。支持各地打造企業(yè)服務一站式線上平臺,提升涉企服務效能。進一步放寬民營企業(yè)市場準入,破除招投標等領域各種壁壘,降低實體經(jīng)濟成本,健全防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款長效機制。構(gòu)建親清政商關系,建立常態(tài)化、規(guī)范化和制度化的政企溝通渠道。

(三)保障發(fā)展空間。加強與國土空間等規(guī)劃對接,引導各地開展工業(yè)用地區(qū)域和紅線劃定,加強工業(yè)用地用途管制,保障制造業(yè)發(fā)展空間。實行產(chǎn)業(yè)用地準入和全生命周期管理,引導各類市場主體參與存量用地盤活,推動低效用地“騰籠換鳥”,支持各地出臺工業(yè)企業(yè)資源集約利用差別化政策措施。調(diào)整完善產(chǎn)業(yè)用地政策,探索土地用途兼容復合利用,推動不同產(chǎn)業(yè)類型依法合理轉(zhuǎn)換。在符合國土空間規(guī)劃前提下,制造企業(yè)利用自有工業(yè)用地發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè),可在5年內(nèi)實行繼續(xù)按土地原用途和權利類型適用過渡期政策。

(四)壯大人才隊伍。圍繞省先進制造業(yè)集群和重點產(chǎn)業(yè)鏈,編制人才圖譜和需求目錄,在海外人才引進、“雙創(chuàng)計劃”、“333工程”中提高制造企業(yè)人才比重,探索設立制造業(yè)人才發(fā)展基金,制定實施產(chǎn)才融合三年行動計劃,培養(yǎng)壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的高水平工程師人才隊伍,更加重視本土人才培養(yǎng)。發(fā)揮企業(yè)家在技術創(chuàng)新中的重要作用,培養(yǎng)富有創(chuàng)新精神和國際化視野的優(yōu)秀企業(yè)家,建設張謇企業(yè)家學院,設立“江蘇企業(yè)家日”,實施新生代企業(yè)家成長促進計劃。推進高等教育、職業(yè)教育學科專業(yè)設置與重點產(chǎn)業(yè)精準對接,鼓勵企業(yè)舉辦高質(zhì)量職業(yè)技術教育。

(五)強化精準支持。推動產(chǎn)業(yè)政策從差異化、選擇性向普惠化、功能性轉(zhuǎn)變,支持各地探索創(chuàng)新專項資金使用方式,引導企業(yè)用足用好各類惠企政策,提高政策獲得感。鼓勵金融機構(gòu)加大對制造業(yè)中長期貸款的投放力度,擴大財政風險補償基金規(guī)模,通過貼息、風險補償?shù)确绞浇档椭圃炱髽I(yè)融資成本,保持制造業(yè)貸款比重基本穩(wěn)定。支持國家產(chǎn)業(yè)基金子基金在我省落地,加大省政府投資基金對制造業(yè)的支持力度,設立重點產(chǎn)業(yè)鏈專項基金,鼓勵發(fā)展天使投資、創(chuàng)業(yè)投資。

(六)弘揚制造文化。挖掘制造文化內(nèi)涵,弘揚企業(yè)家精神、創(chuàng)新精神、勞模精神、工匠精神、誠信精神,依托本地區(qū)工業(yè)遺產(chǎn)、老舊廠房、工業(yè)博物館、現(xiàn)代工廠等制造文化特色資源,打造一批沉浸式制造文化體驗產(chǎn)品和項目。推進制造文化進校園,鼓勵大國工匠、工程師、企業(yè)家進課堂。鼓勵創(chuàng)作制造題材的文化影視作品,開設制造頻道和專欄,通過多種形式講好江蘇制造故事,宣傳制造典型人物,推動江蘇制造文化傳承傳播,提升江蘇制造文化軟實力。定期召開全省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會,表彰對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有突出貢獻的優(yōu)秀企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家特別是新生代企業(yè)家。

中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會

江蘇省發(fā)展和改革委員會 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計局

北京市化學工業(yè)協(xié)會 天津市石油和化工協(xié)會 遼寧省石油和化學工業(yè)協(xié)會 內(nèi)蒙古石油和化學工業(yè)協(xié)會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業(yè)協(xié)會 山西省化學工業(yè)協(xié)會 吉林省能源協(xié)會 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會 浙江省石油和化學工業(yè)行業(yè)協(xié)會 安徽省石油和化學工業(yè)協(xié)會 福建省石油和化學工業(yè)協(xié)會 江西省石油和化學工業(yè)協(xié)會 河南省石油和化學工業(yè)協(xié)會 湖北省石化行業(yè)協(xié)會 湖南省石油化學工業(yè)協(xié)會 廣東省石油和化學工業(yè)協(xié)會 海南省石油和化學工業(yè)行業(yè)協(xié)會 四川省化工行業(yè)協(xié)會 貴州省化學工業(yè)協(xié)會 云南省化工行業(yè)協(xié)會 陜西省經(jīng)濟聯(lián)合會 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會 青海省化工協(xié)會

電話:協(xié)會:025-8799064 學會:025-86799482

會員服務部:025-86918841

信息部:025-86910067

傳真:025-83755381

郵箱:jshghyxh@163.com

郵編:210019

地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20110130

備案號:蘇ICP備13033418號-1

電話:025-8799064

會員服務部:86918841

信息部:86910067

傳真:025-83755381

郵箱:jshghyxh@163.com

郵編:210019

地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓

電話:025-86799482

會員服務部:86918841

信息部:86910067

傳真:025-83755381

郵箱:jshghyxh@163.com

郵編:210019

地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓