| 發布機構 | 工業和信息化部 國家發展改革委 | ||

| 文件號 | 工信部聯消費〔2022〕43號 | 制發日期 | 2022-04-12 |

各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業和信息化、發展改革主管部門:

化纖工業是紡織產業鏈穩定發展和持續創新的核心支撐,是國際競爭優勢產業,也是新材料產業重要組成部分。為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”制造業高質量發展規劃》有關要求,推動化纖工業高質量發展,形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈,鞏固提升紡織工業競爭力,滿足消費升級需求,服務戰略性新興產業發展,現提出以下意見:

一、總體要求

(一)指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,完整、準確、全面貫徹新發展理念,以高質量發展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以科技創新為動力,以滿足紡織工業和戰略性新興產業需要為目的,統籌產業鏈供應鏈的經濟性和安全性,加快關鍵核心技術裝備攻關,推動產業高端化智能化綠色化轉型,實現高質量發展。

(二)基本原則

創新驅動,塑造優勢。堅持創新在化纖工業發展中的核心地位,面向科技前沿、面向消費升級、面向重大需求,完善創新體系,塑造紡織工業發展新動能、新優勢。

優化結構,開放合作。優化區域布局,加強國際合作,推進數字化轉型,依法依規淘汰落后產能和兼并重組,培育龍頭企業,促進大中小企業融通發展,鞏固提升產業競爭力。

綠色發展,循環低碳。堅持節能降碳優先,開展綠色工廠、綠色產品、綠色供應鏈建設,加強廢舊資源綜合利用,擴大綠色纖維生產,構建清潔、低碳、循環的綠色制造體系。

引領紡織,服務前沿。增加優質產品供給,優化高性能纖維生產應用體系,培育纖維知名品牌,拓展纖維應用領域,從原料端引領紡織價值提升,服務戰略性新興產業發展。

(三)發展目標

到2025年,規模以上化纖企業工業增加值年均增長5%,化纖產量在全球占比基本穩定。創新能力不斷增強,行業研發經費投入強度達到2%,高性能纖維研發制造能力滿足國家戰略需求。數字化轉型取得明顯成效,企業經營管理數字化普及率達80%,關鍵工序數控化率達80%。綠色制造體系不斷完善,綠色纖維占比提高到25%以上,生物基化學纖維和可降解纖維材料產量年均增長20%以上,廢舊資源綜合利用水平和規模進一步發展,行業碳排放強度明顯降低。形成一批具備較強競爭力的龍頭企業,構建高端化、智能化、綠色化現代產業體系,全面建設化纖強國。

二、提升產業鏈創新發展水平

(一)筑牢創新基礎。打通理論研究、工程研發、成果轉化全鏈條,形成企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的科技創新體系。發揮高校、科研院所原始創新主力軍作用,開展前瞻性纖維材料研究。增強國家級、省級先進功能纖維創新中心服務能力及企業技術中心創新能力。加強關鍵裝備、關鍵原輔料技術攻關,推動生物基化纖原料、煤制化纖原料工藝路線研究和技術儲備,增強產業鏈安全穩定性。

(二)優化區域布局。落實區域發展戰略,在符合產業、能源、環保等政策前提下,鼓勵龍頭企業在廣西、貴州、新疆等中西部地區建設化纖紡織全產業鏈一體化基地,與周邊國家和地區形成高效協同供應鏈體系。引導化纖企業參與跨國產業鏈供應鏈建設,鼓勵企業完善全球產業鏈布局。

(三)培育優質企業。鼓勵企業通過兼并重組優化生產要素配置,加快業務流程再造和技術升級改造。支持龍頭企業集聚技術、品牌、渠道、人才等優質資源,增強供應鏈主導力,為服裝、家紡、產業用紡織品行業提供共性技術輸出和產業鏈整體解決方案。促進大中小企業融通發展,培育專精特新“小巨人”企業和單項冠軍企業。

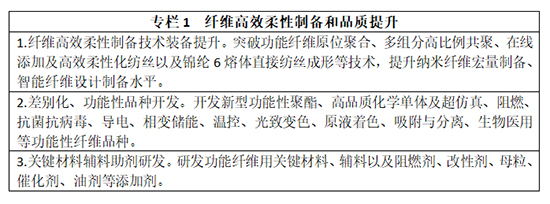

三、推動纖維新材料高端化發展

(一)提高常規纖維附加值。實現常規纖維高品質、智能化、綠色化生產,開發超仿真、原液著色等差別化、功能性纖維產品,提升功能纖維性能和品質穩定性,拓展功能性纖維應用領域,推進生物醫用纖維產業化、高端化應用。加強生產全流程質量管控,促進優質產品供給,滿足消費升級和個性化需求。

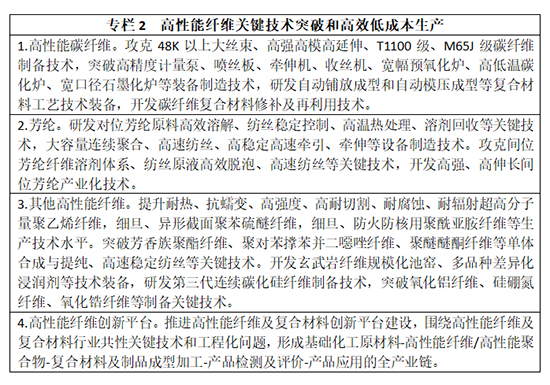

(二)提升高性能纖維生產應用水平。提高碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維、聚酰亞胺纖維、聚苯硫醚纖維、聚四氟乙烯纖維、連續玄武巖纖維的生產與應用水平,提升高性能纖維質量一致性和批次穩定性。進一步擴大高性能纖維在航空航天、風力和光伏發電、海洋工程、環境保護、安全防護、土工建筑、交通運輸等領域應用。

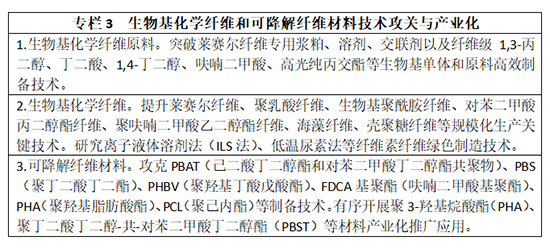

(三)加快生物基化學纖維和可降解纖維材料發展。提升生物基化學纖維單體及原料純度,加快穩定、高效、低能耗成套技術與裝備集成,實現規模化、低成本生產。支持可降解脂肪族聚酯纖維等可降解纖維材料關鍵技術裝備攻關,突破原料制備和高效聚合反應技術瓶頸,加強纖維可降解性能評價,引導下游應用。

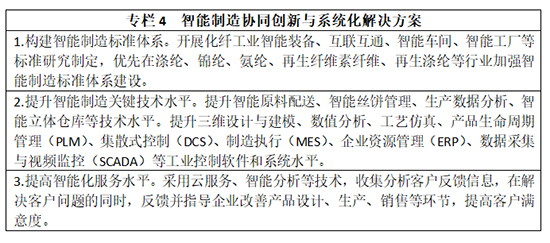

四、加快數字化智能化改造

(一)加強智能裝備研發應用。推進大集成、低能耗智能物流、自動落筒、自動包裝等裝備研發及應用,提升纖維自動化、智能化生產水平。加快滌綸加彈設備自動生頭裝置及在線質量監測系統的研發及應用,提高滌綸、氨綸、錦綸的紡絲、卷繞裝備智能化水平。

(二)推進企業數字化轉型。推動人工智能、大數據、云計算等新興數字技術在化纖企業的應用,提升企業研發設計、生產制造、倉儲物流等產業鏈各環節數字化水平。應用數字技術打通企業業務流程、管理系統和供應鏈數據,實現組織架構優化、動態精準服務、輔助管理決策等管理模式創新,提升企業經營管理能力。

(三)開展工業互聯網平臺建設。鼓勵重點企業打造主數據、實時數據、應用程序、標識解析、管理信息系統、商務智能一體化集成的工業互聯網平臺,支撐企業數字化轉型與產業鏈現代化建設。推動產業鏈上下游企業通過工業互聯網平臺實現資源數據共享,加強供需對接,促進全產業鏈協同開發和應用。

五、推進綠色低碳轉型

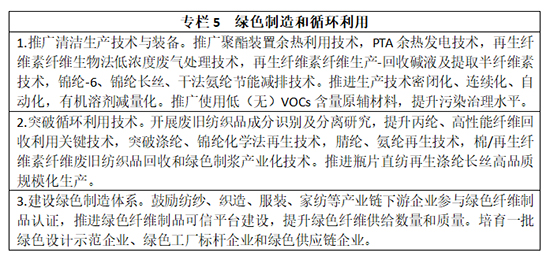

(一)促進節能低碳發展。鼓勵企業優化能源結構,擴大風電、光伏等新能源應用比例,逐步淘汰燃煤鍋爐、加熱爐。制定化纖行業碳達峰路線圖,明確行業降碳實施路徑,加大綠色工藝及裝備研發,加強清潔生產技術改造及重點節能減排技術推廣。加快化纖工業綠色工廠、綠色產品、綠色供應鏈、綠色園區建設,開展水效和能效領跑者示范企業建設,推動碳足跡核算和社會責任建設。

(二)提高循環利用水平。實現化學法再生滌綸規模化、低成本生產,推進再生錦綸、再生丙綸、再生氨綸、再生腈綸、再生粘膠纖維、再生高性能纖維等品種的關鍵技術研發和產業化。推動廢舊紡織品高值化利用的關鍵技術突破和產業化發展,加大對廢舊軍服、校服、警服、工裝等制服的回收利用力度,鼓勵相關生產企業建立回收利用體系。

(三)依法依規淘汰落后。嚴格能效約束,完善化纖行業綠色制造標準體系,依法依規加快淘汰高能耗、高水耗、高排放的落后生產工藝和設備,為優化供給結構提供空間。加大再生纖維素纖維(粘膠)行業和循環再利用化學纖維(滌綸)行業規范條件的落實力度,開展規范公告,嚴格能耗、物耗、環保、質量和安全等要求。

六、實施增品種提品質創品牌“三品”戰略

(一)優化供給結構。以技術為核心,以需求為導向,開發性能和品質優異的產品,為消費者提供個性化、時尚化、功能化、綠色化產品,持續擴大中高端產品有效供給。開展纖維流行趨勢研究和發布,向下游企業和消費者推廣技術含量高、市場潛力好的纖維新品種。推廣再生化學纖維、生物基化學纖維、原液著色化學纖維等綠色纖維,引導綠色消費。

(二)強化標準支撐。加快功能性、智能化、高技術纖維材料領域的標準制定,支撐行業品種、品質和品牌提升。完善國標、行標、團標、企標協調發展的化纖標準體系,充分發揮團體標準引導產業發展、激發創新活力的作用。加強標準化人才隊伍培養,提升企業從纖維到面料(復合材料)直至終端制品的標準研制和檢測能力。推進國際標準化工作,推動技術、標準和認證體系的國際合作與互認。

(三)推進品牌建設。利用國際紡織紗線展等平臺,借助發布會、新媒體網絡等手段,擴大“中國纖維流行趨勢”和“綠色纖維”等工作影響力,提升消費者對中國纖維和企業的認知度。鼓勵企業建立品牌培育管理體系,加強品牌管理團隊建設,培育功能性纖維品牌,發揮纖維品牌在服裝、家紡等終端產品中的增值作用。

七、保障措施

(一)強化政策支持引導。準確定位化纖工業鼓勵和限制領域,加大對高性能纖維、生物基化學纖維、再生化學纖維及可降解纖維材料等領域支持力度。鼓勵科研院所、高校、企業聯合申報國家專項,加快技術研發和成果轉化,支持企業建設國家級重點實驗室等創新平臺。

(二)加大財政金融支持。統籌現有渠道,加大對化纖技術創新、綠色發展、數字化轉型、公共服務等方面支持力度。引導銀行業金融機構按風險可控、商業可持續原則,加大對化纖企業貸款支持力度。發揮國家產融合作平臺作用,構建產業信息對接合作服務網絡。推進高技術型化纖企業上市融資,支持符合條件的化纖企業發行債券融資。

(三)完善公共服務體系。充分發揮政府、集群、企業、協會等機構合力,提升公共服務水平和能力。培育產業技術基礎公共服務平臺,提升試驗檢測、成果轉化及產業化等支撐能力,構建知識產權保護運用公共服務平臺,激發創新活力。引導企業建設數字化服務平臺,創新服務方式。

(四)優化人才隊伍結構。依托重大科研和產業化項目,培養學術、技術和經營管理領軍人物。支持行業開展杰出人才評選等活動,壯大高技能人才隊伍。支持行業培養具備技術、經貿、管理等知識的復合型人才,建立化纖人才智庫,鼓勵科技人員參與國際合作。

(五)發揮行業協會作用。支持行業協會協調推動指導意見貫徹落實,開展實施效果評估,為政府部門提供支撐。鼓勵行業協會加強信息發布,引導企業資金投向,促進行業規范發展。鼓勵行業協會加強行業自律、平臺建設、品牌培育、技術交流、人才培訓等方面工作,促進行業健康發展。

工業和信息化部

國家發展改革委

2022年4月12日

中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會

江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局

北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會

電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482

會員服務部:025-86918841

信息部:025-86910067

傳真:025-83755381

郵箱:jshghyxh@163.com

郵編:210019

地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓

增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130

備案號:蘇ICP備13033418號-1