近日,歐盟碳邊境調節機制(CBAM)草案正式在歐洲議會通過,標志著CBAM的立法又踏出了關鍵性一步,下一步將通過歐盟委員會、歐洲議會和歐盟理事會三方協商,如果順利則將走完最后的流程完成立法。關于CBAM的立法進程及具體內容已經有不少解讀,我這就CBAM的建立的由來,以及是否能夠解決公平的問題做一些剖析。

歐盟碳關稅的緣起

Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM全稱叫碳邊境調節機制,因為讀起來很拗口,我們通常稱呼它為碳關稅,因為這個機制跟關稅太像了。我們都知道,一般關稅的主要目的就是為了保護本國的產品不被國外產品降維打擊而建立的保護機制。所以通常出現在同一種產品,國外產品會從技術或者價格上碾壓國內產品的情況,比如我國早期的汽車。

那么為什么歐盟要收碳關稅呢?是因為歐盟本地產品比外邊的差?不是的,主要是因為有些產品因為歐盟的碳交易市場EU-ETS增加了碳的成本,而外來的同類產品卻不存在這種成本,從而導致了不平等競爭。

舉個例子,有兩個一模一樣的鋼鐵廠。一個在歐洲,一個在中國。在歐洲的廠,因為鋼鐵行業是控排企業,所以存在履約成本,我們假設某年他每噸鋼增加了一塊錢的碳市場履約成本。而在中國的廠,因為鋼鐵行業未納入控排企業,所以不存在這1塊錢的履約成本,完全一樣的技術。中國廠的鋼在歐洲可以賣得比歐洲的廠便宜,所以擠占了歐洲本地的市場。歐洲的廠一看我不是輸給了競爭對手,而是輸給了碳市場,肯定心里不平衡,甚至有可能把廠轉移到中國去生產以規避碳成本,這就是碳泄露。

為了解決這個問題,碳關稅制度應運而生。這個制度簡單點說,就是讓進入到歐盟的鋼鐵也把那一塊錢的碳成本給補上,這也是非常合理的要求。但是說起來簡單,做起來難。以什么樣的方式來衡量兩個國家之間的碳成本差距,實際上是一個異常復雜的問題,稍有不慎,就可能變成貿易壁壘,被扣違反WTO規則的帽子。

歐盟碳關稅的收取方式

歐盟碳關稅的收取方式是一種碳市場和碳稅相結合的方式,首先與關稅一樣,收費方是進口方,也就是歐方的進口公司,不是我們出,但羊毛出在羊身上,只要不是我們自己收,那都是我們自己承擔。然后收費的價格不是固定的,而是與歐盟的碳價掛鉤,因為歐盟碳價隨時都在變,所以碳關稅的價格也會跟著變。最后是最重要的,就是怎么算碳關稅收稅基數。

當前的方案是,進口產品的碳排放按照EU-ETS規則扣除免費配額后,再扣除該產品在出口國已經支付的碳成本就是最終要交的碳關稅,看起來是個非常公平的方案。

注意,雖然這里句句不離產品碳排放,這會讓人聯想到產品碳足跡,但實際上指的是產品碳強度,只與產品制造廠家有關,與上下游無關。其實這非常好理解,碳關稅是與歐盟碳市場掛鉤,而歐盟碳市場的MRV機制還是基于組織層面的碳排放。所以碳關稅不可能按照碳足跡來收取,不然就牛頭不對馬嘴了。

公平性分析——公平競爭還是貿易壁壘

雖然歐盟碳關稅的方法看起來似乎很公平,但事實如何呢?

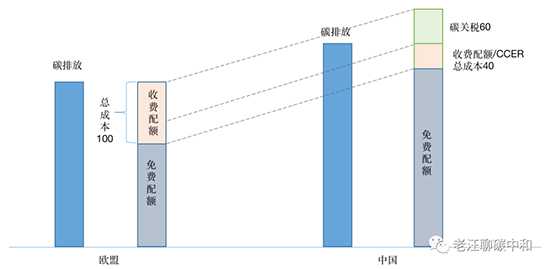

碳關稅的目的就是為填平兩個地區因碳市場造成的成本差,那么理想狀態下,怎么來找平兩者因為碳市場而造成的成本差呢?我們先假設兩個地區都有碳市場,且目標行業都是當地市場的控排企業,如果中歐技術完全相同兩家公司生產出同樣一噸產品,通過碳關稅解決碳成本公平的理想模型如下:

之所以叫做理想模型,就是因為在實際操作過程中還有很多因素無法用非常客觀的公平性來衡量。

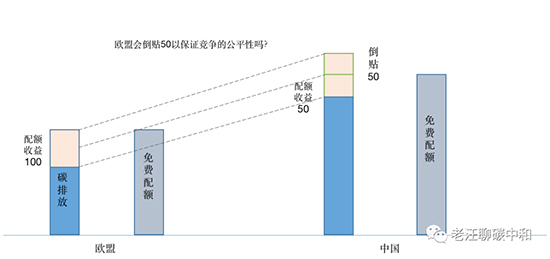

首先就是碳市場與碳稅兩種碳定價方式本身性質的沖突帶來的公平性問題。碳市場的機制是優勝劣汰,跑在前面的企業非但不虧錢,反而可能掙錢。而碳稅是無差別收錢,只是收的多少而已。假如上述列子是最先進企業,在歐盟免費配額用不完,那么可以賺錢,它的碳成本是負的。而到中國后,碳關稅又沒有反向補貼機制,所以成本一定是正的,所以這種情況下永遠不可能讓兩個企業通過碳關稅實現公平競爭。

其次是碳排放計算方式的不同,無法實現公平競爭,歐盟碳市場與中國碳市場的MRV機制雖然大體上相同,但總歸會有些差異,這會導致同一企業在歐盟和中國算出來的碳排放不一樣,既然算法都不一樣,那么歐洲的一噸碳排放和中國的一噸碳排放也就無所謂對等。

其中最重要的就是,歐盟碳市場并不計算電力間接排放,而最新的碳關稅政策是要求進口產品計算電力碳排放的,這就導致同樣的產品國外產品排放一定大于歐盟,這就是最大的不對等。雖然從原理來說,歐盟的電力通過價格傳導機制將電力的碳成本已經轉移到控排企業身上,看起來與計算了電力碳排放的進口產品碳成本對比算是打平。但電力的碳成本通過發電企業、電力市場等機構流轉后,是否能完全與進口企業一度電碳成本對等是要畫個問號的。

另一個需要討論的是,碳關稅的公平競爭是否還包含對高碳產品的價格懲罰,尤其是在考慮了電力排放以后。

兩者的區別在于,前者只需要考慮相同產品的碳成本對等,后者是考慮相同產品碳排放的碳成本對等。前者是真正保證的產品競爭完全不受碳成本的影響,而后者讓產品競爭演變成碳強度的競爭。

舉個例子說明這個問題,還是技術完全相同的兩個工廠,在歐洲產生一個產品排放10噸,考慮電力傳導后的碳成本是50塊。在中國,因為電力排放因子遠高于歐盟,導致同樣的技術生產一個產品排放了20噸,假設該產品在中國沒有碳成本,那么該產品只需交50塊碳關稅就實現了與歐洲產品的公平競爭。但按照當前的碳關稅制度,該產品實際需要交的錢是100塊。這樣顯然已經超出貿易上公平競爭的范疇了,而是對通過對高碳產品的價格懲罰從而形成對本國產品的貿易保護。

還有就是資金分配的公平。按照當前邏輯,出口產品一定要支付與歐盟產品對等的碳成本才能進入歐盟,至于支付給誰不重要。你可以支付給出口國——通過提高出口國碳價,也可以支付給歐盟——通過碳關稅。看起來貌似公平,但是錢到了各自兜里后的去向可能會影響公平性,這點就不展開講了,所以估計今后大概率歐盟會修訂這一條。

中國如何應對

在歐洲搞的PEF等產品層面的碳壁壘方面,歐盟盯著中國電網排放因子的問題窮追猛打,打得中國毫無還手之力。中國的電力排放因子以煤電為主,全國平均排放因子是歐盟的兩倍有多,對法國這樣核電為主的國家甚至是4倍,這樣一算下來,我國幾乎所有的產品在碳足跡方面都缺乏競爭力。所以現在在碳關稅方面,歐盟又打算如法炮制。即使我們知道他們居心叵測,我國的電力結構短期內肯定無法改變。對此,我們應當如何應對碳關稅呢?

首先是相關出口企業盡快建立碳管理機制。碳關稅立法的概率已經非常大了,所以無論怎么反對都必須面對,所以建立碳管理機制,摸清自身家底,盡量減少碳排放是一定正確的事。

其次是我國對電網排放因子要建立常態化更新機制。在PEF方面,正是因為我國沒有官方的電網排放因子數據,導致光伏、動力電池等產品在出口歐盟時吃了大苦頭。

而組織層面的電網排放因子我國一直是對外公開的,所以比LCA要好很多,但最好還是要每年定期更新,因為最新的一定是最低的,有利于降低碳強度。

另外我覺得不要把希望寄托在綠電、綠證抵消碳排放上面。強制碳市場不是自愿減排市場,像碳抵消之類的規則是非常嚴格的,歐盟連CER都拋棄了,怎么可能允許你使用綠電綠證?

最后是建議盡快把碳價拉起來,實際交易價格多少我們暫且不管,掛牌價是能拉多高就拉多高,按照當前全國碳市場的交易行情,我覺得還是比較好拉的,砸個一百萬的話,不知道會不會把價格拉到1000?那樣歐盟就收不到我們碳關稅了。

中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會

江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局

北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會

電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482

會員服務部:025-86918841

信息部:025-86910067

傳真:025-83755381

郵箱:jshghyxh@163.com

郵編:210019

地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓

增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130

備案號:蘇ICP備13033418號-1